Le « plancher des vaches II » s’annonçait comme indigeste, si vous l’avez lu, vous l’aurez sans aucun doute vérifié, de plus, sa lecture a pu être compliquée par son caractère en fait très synthétique : les « démarches » qui y sont décrites pourraient chacune nécessiter des pages et des pages d’explications. Par ailleurs, une infinité de préceptes existant dans le joyeux monde du travail ont tout simplement été laissés de côté.

De quoi s’agissait-il donc dans ce « plancher des vaches » ? D’une part, de s’offrir le luxe de quelques détails sur des aspects particulièrement importants s’agissant du formatage des esprits (formation par objectifs et développement personnel, et « démarches qualité »), de mettre également l’accent sur des aspects généralement méconnus, « l’initiative pour le génome des matériaux », ou encore la mondialisation, par le biais du Pacte mondial, des labels développement durable. Ramené à une phrase, le « plancher des vaches II » décrivait un mouvement progressif de chosification du vivant.

Cependant, le but, ici, n’est pas de se lamenter ou de donner des informations complémentaires sur des réalités que tout un chacun doit constater par ses lectures, les discours des politiques, l’actualité, la publicité, etc., il n’est pas non plus de prétendre que les pauvres travailleurs auraient été transformés en des processus aveugles et décervelés, il s’agit plutôt de tenter de comprendre comment cette « culture d’entreprise » — qui a été décrite à grands traits — a pas à pas imprégné les subjectivités.

Les explications qui vont être données pour tenter de répondre à cette question sont partielles, nombre d’autres réponses pourraient être apportées : la fort ancienne parcellisation des tâches et ses corolaires, la raréfaction des emplois et la pression de conformité qui en découle, « la société autophage » [1], etc. Par ailleurs, les explications à venir n’ont pas de prétentions « scientifiques » (je n’ai pas fait d’études au-delà de la première et ne suis jamais allée à l’université) ni même celle de proposer des démonstrations largement étayées et argumentées, en effet, ce qui reste de l’ordre d’une lettre sur “la voie du jaguar” nécessite d’aller au mieux à l’essentiel et, surtout, je pars du principe que les lecteurs que vous êtes ont de quoi se saisir de tel ou tel argument, d’avoir éventuellement envie de le prolonger ou de le réfuter.

Une nouvelle ontologie ?

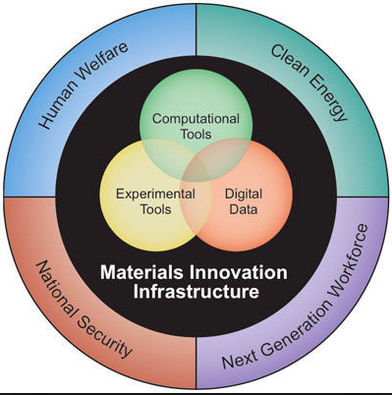

Certainement pas ! Si l’on en croit quelques penseurs (Descola, Latour [2], entre autres), notre ontologie serait, et de longue date, caractérisée par la croyance en une séparation entre nature et culture, science et société. Descartes, par exemple, institua, avec son rapprochement entre l’animal et la machine, une séparation ontologique entre l’homme et l’animal. D’après lui, l’unité de la nature est celle de la continuité des corps, et la pensée — seule à même de prouver l’existence d’une âme — s’en distingue radicalement. Par ailleurs, toujours d’après Descartes, « toutes les choses qui sont artificielles sont avec cela naturelles » [3], on voit s’instituer là une absence de séparation entre l’artificiel et le naturel, le vivant et l’inerte, l’organique et le mécanique. Catherine Larère [4] fait remarquer que cette affirmation d’une identité entre l’artificiel et le naturel témoigne d’« une certaine forme de modestie (qu’ils soient le résultat de l’intervention humaine ne fait pas participer les objets artificiels d’une autre réalité, ils obéissent aux lois de la nature) », elle n’en constate pas moins que cette affirmation « devient une autorisation à instrumentaliser la nature sans limite ». Le fait, par exemple, d’avoir inventé scientifiquement, avec une formule théologique, un génome aux matériaux inanimées (Materials Genome Initiative) en est une illustration à la fois un peu sidérante et, en définitive, assez peu surprenante. Comme on l’a vu, ce programme « scientifique » vise, en particulier, à rapprocher les scientifiques des ingénieurs, soit à rapprocher la recherche fondamentale de la mise en production des technologies, le tout grâce à la puissance de calcul des ordinateurs et à leur capacité à transformer « la paillasse » en simple espace de simulation. Ce programme et ses dérivés découlent de la croyance selon laquelle la technique disposerait des mêmes possibilités de développements infinis que la science, ils en découlent et la renforcent. Pour certains penseurs contemporains, ces faux-semblants de la technique — qui laissent croire qu’elle offrirait des possibilités de progrès infini — posent la question des moyens de réguler l’emballement (ancien maintenant) du machinisme, et donc les pouvoirs de la technique.

Une nouvelle religion ?

Certainement pas ! Car si, comme affirmé précédemment, les technologies sont bien la source principale des « nouvelles » promesses de plus-value, Max Weber, pour ne citer que lui, nous a déjà renseignés sur les dimensions religieuses de la recherche de profit. De son côté, et il y a de cela un certain temps, Walter Benjamin a écrit, sous la forme d’un titre, la réponse complète à la question : « Le capitalisme comme religion » [5].

Suite et poursuite

Ce qu’on lira plus loin est donc bien la prolongation de phénomènes connus et analysés de longue date. Quelles conclusions tirer de leurs développements actuels ? Que penser, par exemple, d’une invitation à une « discussion » à La Parole errante (Montreuil, le 8 septembre 2019), intitulée « L’autonomie n’est jamais finie », laquelle, ne pouvant se passer de micros qui étaient en panne, démarra avec une heure et demie de retard. Au cours de cette soirée, on nous expliqua que La Parole errante est devenue une « structure de service », la soirée étant, elle, qualifiée d’« événement » (« on a organisé cet événement… »). Les deux « tables rondes », interminables, nous ont resservi à l’envi des projets, objectifs, outils de lutte divers, pour finalement déboucher sur l’invitation à poser des questions aux intervenants attablés à distance, chacun devant sa petite bouteille d’eau, et qui, heureux élus parmi bien d’autres possibles, après nous avoir raconté longuement leurs faits d’armes, ont été applaudis par une salle de plus en plus vide.

De cette rapide description de la forme de cette soirée — son dispositif de type médiatique avec son corolaire de nécessités techniques, la mise en scène de quelques rares personnes, des éléments extraits du vocabulaire utilisé — on pourrait déduire qu’il ne s’agit que de l’aspect contemporain des luttes de pouvoir entre groupes au sein d’une mouvance, de la capture de celui-ci par quelques individus, etc. phénomènes que l’on connaît comme récurrents au cours de l’histoire et qui ont été racontés, analysés dans bien des livres. On pourrait aussi penser que le fait de se fixer sur des questions de vocabulaire, par exemple, n’est que le signe d’un âge avancé, d’une nostalgie d’un bon vieux temps qui aurait été moins formaté, donc plus authentique, car, en fait, le constat d’une certaine uniformisation des modes de pensée — toujours effective par ailleurs, à un instant T de l’histoire — est peut-être une bonne nouvelle : en effet, que de plus en plus de gens raisonnent en « mode projet » est peut-être gage d’une plus grande facilité à dialoguer, voire à s’organiser collectivement, qui sait ?

Vous l’aurez compris, je n’ai pas de conclusion à proposer, et il n’est pas question d’apporter ici une réponse personnelle à la question des limites, ni aux moyens de « sortir » des aléas de la technique, encore moins du capitalisme, il me semble que chacun, par ses amitiés, ses lectures, ses actions, a déjà largement creusé ces questions, voire trouvé quelques réponses.

Moteur à réplication

Vous constaterez sans doute que la qualité, dont je vous ai déjà largement rebattu les oreilles, va, ici aussi, revenir de façon presque obsessionnelle, la raison en est que la qualité est la première « démarche » à avoir été mise en place (courant des années 1980) de façon systématisée dans tous les types d’organisations (au point que même celles qui ne sont pas certifiées ont fini par être imprégnées par le modèle), et ce de façon mondialisée. Un exemple : dans un minuscule village au cœur du Niger, où les enfants allaient cul nul pour des raisons économiques, le centre de santé, tout aussi minuscule et fort mal doté, affichait sur sa porte, en 2008 : « Certifié ISO 9002 ».

La qualité est une sorte de moteur inaugural. Son mode de fonctionnement (mise en procédure, évaluation, audit et certification) n’a cessé d’évoluer en englobant de plus en plus de domaines, de se complexifier (de l’assurance qualité à la qualité totale), puis de se démultiplier — toujours selon les mêmes modes de fonctionnement — dans les démarches qui l’ont suivi : développement durable, labels et chartes de toutes sortes, « égalité professionnelle » « lutte contre les discriminations », etc. Cette démultiplication des normes et des critères qui en découlent a pour effet un émiettement, un partitionnement du sensible et, plus prosaïquement, une prolifération de documents et une complexification du boulot en lui-même. À titre d’exemple, la fonction publique en est rendue à produire des écrits de façon à faire comprendre aux personnels le « dispositif d’alliance entre le label diversité et le label égalité » (il s’agit surtout d’expliquer comment vont s’articuler les deux référentiels ainsi que les étapes menant aux audits externes). Parmi bien d’autres, les critères de non-discrimination font l’objet de multiples documents, de tableaux — « Stop discrimination » —, de formations. Ils ont d’abord été normalisés au nombre de 20, puis de 24, parfois 25… Ils se définissent ainsi dans l’un des domaines visés : sexe, caractéristiques génétiques, identité sexuelle, orientation sexuelle, mœurs.

Pour peu que l’on se sente en passe de discriminer dans le genre, au cours d’un recrutement par exemple, s’agit-il de passer en revue toutes ces possibles dérives intérieures ?

En définitive, les discriminations liées au recrutement dans la fonction publique, telles qu’analysées par une chercheuse (rapport au premier ministre de Yannick L’Horty, 2016), sont avant tout liées au favoritisme : un tiers des effectifs sont recrutés parmi la famille et les proches, et cela est d’autant plus vrai que l’on se rapproche des sommets de la pyramide. Faut-il préciser que ce facteur n’apparaît nulle part ailleurs que dans ce rapport ?

Par ailleurs, les valeurs (dont il va être question plus loin) ont, elles aussi, suivi ce mouvement de démultiplication : avec la qualité s’est installé le règne du client, il est toujours roi à l’heure actuelle, mais avec le développement durable, une sorte d’humanisme environnemental est venu s’ajouter à son règne, la tendance actuelle étant d’en ajouter une couche en matière d’éthique et d’innovation.

Et Dieu dans tout ça ?

Dieu n’est pas tout à fait mort, il est évanescent, à la manière de l’argent.

Les principes de la raison qui escomptaient le faire descendre de son trône ayant dérivé vers le seul credo du progrès, la liturgie qui donne corps à son absence est sans surprise, elle prône le renouvellement continu (de la plus-value, l’innovation, l’amélioration continue...).

Tous sont égaux devant lui, tous soumis à ses nécessités.

Son corps ecclésiastique est hiérarchisé, tel qu’il l’a toujours été.

La table de ses lois porte pour titre « normalisation ».

Maître du temps, sa morale est celle des ordres du bien et du mal (sa pratique celle de la carotte et du bâton).

Après ces affirmations abruptes qui campent des développements à venir, notons que les ordres du bien et du mal sont également sièges des principales recherches « technologisables » : d’un côté, la santé (ou le welfare qui comprend la notion de bien-être), plus récemment l’énergie propre, et, de l’autre, l’armement (valeureusement enrobé dans la notion de sécurité).

Pour mémoire :

Sur le corps hiérarchique et l’organisation

(À partir d’ici, tous les termes en italiques sont issus du bréviaire des entreprises.)

En se risquant à la caricature, on peut avancer que le mouvement général de réorganisation est globalement — comme il le fut il y a maintenant longtemps dans l’industrie — celui du remplacement des tâches strictement mécanisables par des machines, et le repositionnement des gens « vers le haut » sur des tâches de production de données et/ou de contrôle, ce qui occasionne de grands mouvements récurrents de réorganisation et de fusion de services. À titre d’exemple, la Mairie de Paris à récemment repositionné environ un tiers de ses effectifs sur des missions de contrôle (évitez dorénavant, par exemple, de jeter vos mégots par terre). Ce mouvement s’accompagne de la remontée des décisions de plus en plus haut dans la hiérarchie et d’un renforcement des possibilités qu’a celle-ci d’effectuer des contrôles par le biais de la mise en procédure des tâches et de la numérisation des données, ce qui occasionne une perte d’autonomie pour les salariés, laquelle se fait rudement ressentir. Mais comment se fait-il que ça passe ? — d’aucuns en trépassent, mais on ne s’attardera pas trop sur cette réalité par ailleurs fort bien documentées par Christophe Dejours. Les réalités économiques étant ce qu’elles sont, la réponse la plus simple est de dire que les gens n’ont pas le choix, ce qui est le plus souvent vrai. Du reste, ils l’ont d’autant moins que ce ne sont plus seulement les tâches qui s’émiettent, mais la production des objets ou services, lesquels sont de plus en plus fréquemment transférés vers des prestataires externes qu’il s’agira de contrôler (le plus souvent via, entre autres, les normes liées à l’obligation faite aux prestataires d’être certifiés ISO quelque chose), les effectifs nécessaires pour effectuer ces contrôles sont évidemment moins nombreux. Les sous-traitants sont mis sous pression selon des niveaux d’exigence (coûts, délais, « qualité ») qui deviennent, lors du passage de relais, quasi intenables. Les effectifs maigrissent d’un côté, la pression augmente partout, il en découle une impression généralisée de travailler n’importe comment et en régime d’urgence permanente. À partir de quoi, travailler « à la maison » devient le lot commun. Du reste, si vous partez en vacances, la SNCF vous a réservé un espace nommé « le bureau », sis en face des toilettes.

En d’autres termes, les niveaux de décision remontent de plus en plus haut, jusque dans des sphères tutoyant les actionnaires, tandis que les intermédiaires sont, eux, écrémés et réorganisés en râteau (forme censée contrer la méchante pyramide hiérarchique trop autoritaire) et ce, avec force messes pour valoriser leur empowerment.

On ne s’attardera pas plus sur ces réalités bien connues, il semble par contre utile d’insister sur la logique de la carotte et du bâton : à son niveau macro, elle consiste en un mouvement perpétuel d’émiettement/recomposition : d’un côté, on parcellise, on individualise ; de l’autre, on ressoude en créant du collectif non hiérarchisé en apparence : mode projet, processus partagés, etc. Au niveau micro, on est dans le registre de l’exaltation/mise sous contrainte (la contrainte maîtresse s’exerçant bien évidemment via la précarité de l’emploi et de celle, grandissante, des contrats). Les nombreux systèmes d’évaluation, par exemple, reposent sur la valorisation, la reconnaissance d’un côté, la mesure de critères de l’autre, lesquels vont déterminer, soit l’octroi éventuel de quelque prime ou formation, l’évolution de carrière dans certains cas, soit la reconduite à l’identique de l’activité, soit quelques mises sous pression. C’est ce que l’on nomme : motiver ses collaborateurs. Ce qui offre un exemple du régime d’injonctions contradictoires très souvent à l’œuvre, car, pour le dire vite, et si l’on doit définir la motivation, elle correspond à une réponse à une aspiration individuelle, or les systèmes d’évaluation reposent en fait sur ce qu’il est convenu d’appeler de la stimulation, soit l’art et la manière de jouer sur les deux registres de la carotte et du bâton.

Vu le tableau brossé jusqu’ici, et pour faire digérer tout ça, le recours à quelque forme de liturgie doit s’avérer absolument nécessaires. Nous allons donc aborder l’articulation entre quelques pirouettes positivistes et l’ingestion de contraintes. La suite (le « plancher des vaches IV ») nous mènera sur des terrains plus ésotériques et réjouissants pour l’intime.

Véhicule des cultes : quelques mots sur la langue

Aussi anecdotique que cela puisse paraître, il n’est pas tout à fait anodin qu’à l’époque de la présidence Sarkozy, les mêmes dispositifs d’organisation novateurs aient été mis en place, avec le même enthousiasme et les mêmes mots d’ordre positivistes, aussi bien dans les administrations centrales qu’à la Mairie de Paris, pourtant dirigée par les socialistes. Dans L’Héritage de la chouette, de Chris Marker, Castoriadis rappelle que, dans ses commentaires sur la guerre du Péloponnèse, Thucydide met l’accent sur le fait que la langue même a été complètement corrompue : les mêmes mots étaient utilisés par les deux partis opposés — Athéniens démocrates et Spartiates aristocrates — pour dire des choses en fait tout à fait contraires, et Castoriadis lance cette question : « Ça ne vous rappelle rien ? » Il répond que tout le monde, même les pires autocrates, est pour la démocratie, le bien commun, le socialisme, etc. La novlangue actuelle, qui sert de véhicule à la conduite du changement, est promue de concert par quasiment toutes les instances détenant quelque pouvoir économique ou politique, des ennemis politiques utilisent donc un même lexique, mais à la différence de ce que raconte Castoriadis, ces ennemis politiques parlent bien, eux, de la même chose et font bien des efforts pour qu’elle se réalise. Ce qui nous indique que la guerre du Péloponnèse a dû se passer avant le capitalisme, mais que les ruses langagières, elles, sont fort anciennes.

Victor Klemperer [6], de son côté, a fait une analyse édifiante des phénomènes d’unification par le biais d’une novlangue, en recensant celle utilisée par les nazis. LQR, la propagande au quotidien, d’Éric Hazan [7], prolonge cette analyse en recherchant la source de la « domestication des esprits » contemporaine, principalement dans le discours des médias, des économistes et des hommes politiques, et dans la publicité. Mais il semble que cette novlangue « s’invente » d’abord dans le monde du travail, elle s’y déploie à un niveau de complexité et d’intensité largement supérieur à ce que l’on en retrouve ensuite, sous forme d’évidences, dans les médias, le discours des politiques, la publicité, etc. Claude Allègre, par exemple, n’aurait jamais pu parler, à la radio, de la culture du zéro défaut (expression typique de la culture qualité) comme nouveau credo pour l’Éducation nationale, s’il n’avait été certain qu’au moins tous les salariés du privé (et même une bonne partie de ceux du public à l’époque) comprendraient ce qu’il voulait dire. Cet exemple pourrait être complété par bien d’autres, et ce pour nombre de termes caractéristiques. Par ailleurs, cet exemple relève d’un temps fort ancien, mais puisque la chronologie a déjà été décrite dans le « plancher des vaches II », on se contentera ici de souligner que les préceptes et formules utilisés, s’ils se prolongent sans cesse, sont à l’œuvre dans le monde du travail depuis maintenant une trentaine d’années et, comme on l’a montré, les nouvelles générations baignent dedans à présent depuis le plus jeune âge.

La langue est agissante, voilà principalement ce sur quoi il s’agissait de mettre l’accent ici.

Sous la langue : sur le sous-texte

Bien des anthropologues, à l’heure actuelle, s’entendent sur le fait qu’un trait universel de l’humain est sa capacité — même son appétence — à classer, à catégoriser les choses (il faut bien mettre un peu d’ordre dans tout ça), il se trouve que, dans nos contrées, bien des anthropologues des temps anciens sont allés cataloguer leurs contemporains exotiques, où qu’ils aient réussi à les trouver sur la planète. Il semble qu’après avoir inventorié et trié ce qui nous était extérieur, nous en soyons rendus à chercher un nouveau lointain et que, en attendant de pouvoir — qui sait ? — repousser les frontières d’une planète devenue exiguë, ou trop globale, trop uniforme selon nos vues, nous soyons en train de nous trier nous-mêmes (et d’inviter le maximum de monde à faire de même).

Cela pour introduire une certaine logique de la mise en procédure. Le langage de la procédure est l’énumération, et chaque ligne d’une procédure comporte son identification chiffrée (comme les lois). Le travail, les actions humaines, vivantes, sont donc énumérées ; de leur côté, les outils de travail sont soit, pour les supports physiques, normalisés, soit numériques. Si l’on ajoute à cela la logique généralisée de l’évaluation — et pour être objectif, donc mesurable, un critère d’évaluation doit être chiffré —, on en arrive à la conclusion que le chiffrage généralisé est une tendance lourde à l’heure actuelle, or il semble que les mathématiques soient un langage assez peu différenciant et, puisque très concrètement tout le monde fait à peu près la même chose, passer la journée devant un ordinateur et/ou en réunion (le temps consacré aux tâches spécifiques d’un métier étant de plus en plus réduit ou contraint), à bien des niveaux, la normalisation gagne du terrain.

Ici, on s’est efforcé de mettre l’accent sur une forme de langage que l’on pourrait nommer la numération. Notons au passage que la question des limites entre le dehors et le dedans (sur laquelle nous reviendrons) a été suggérée en introduction, c’est une hypothèse : le chiffre, l’énumération uniformisent mais, dans le même mouvement, plus l’être se confond avec son semblable, voire avec l’inerte, plus la nécessité de différenciation se fait pressante, et plus la recherche d’extériorité et l’identification de frontières deviennent urgentes.

Liturgie du bien et tours de passe-passe

Un formateur interne chez Orange énonçait un jour la vérité suivante : « Notre cadre de référence est fondé sur des convictions, des valeurs, des croyances qui nous viennent de l’éducation et des expériences, et qui sont génétiques. »

Consultez un site d’entreprise quelconque, vous aurez de très bonnes chances d’y trouver l’onglet « Nos valeurs ». De façon à vérifier que je ne dis pas trop n’importe quoi, je tape la chose dans mon moteur de recherche, le premier à s’afficher est L’Oréal. Le titre choisi est « Nos valeurs et principes éthiques », leur phrase d’entrée : « Nos valeurs sont inscrites dans le code génétique de L’Oréal », tiens, eux aussi sont fans de génétique, comme chez Orange ! (Ont-ils changé de code génétique depuis l’époque de la dernière guerre ?) Suivent ces mots qui se dégagent en gras dans un long argumentaire : passion, innovation, goût d’entreprendre, ouverture d’esprit, quête d’excellence, intégrité, respect, courage et transparence.

Il suffit d’écouter les médias, les hommes politiques de tous bords, parfois les débats militants : les valeurs sont là. Se souvient-on que l’on en parlait beaucoup moins il n’y a pas si longtemps, et que ceux qui en usaient étaient alors principalement les philosophes, les religieux et quelques hommes politiques principalement de droite ?

Il y a environ une trentaine d’années, deux notions, finalement assez mystérieuses, la culture et les valeurs d’entreprise, ont fait leur apparition. Il s’est alors agi, sur un mode des plus sérieux et solennel, de les définir et, fait marquant, lorsque les salariés étaient conviés à s’impliquer, l’enthousiasme présidait le plus souvent à ce type de réflexion (à l’époque, on croyait encore au fait que cela allait donner du sens). Le temps qu’il fallut traverser avant que chacun soit sûr de ce qu’était une valeur fut assez long. Aujourd’hui, la réponse est acquise, le terme est entré dans notre langage courant et, des entreprises à la gouvernance de l’État, les valeurs ont fait une entrée massive à travers, en particuliers, les chartes de toute sorte, d’entreprise, de service, etc. On peut en voir affichées à destination des usagers au mur des piscines municipales ou dans le métro, par exemple.

En France, d’après ce que l’on croit savoir, l’une des valeurs chères à notre République est l’égalité. Revisitée de façon contemporaine, on la retrouve dans des programmes scolaires dont la « philosophie », nous dit-on, est de « promouvoir l’égalité des chances ». Cette formule est emblématique des tours de passe-passe performés par les valeurs, puisque la chance est, par essence, aléatoire. Décréter que l’on va installer l’égalité du hasard, c’est sans doute croire en la puissance d’une chose mystérieuse, que l’on nous promet pourtant de rendre opératoire !

Il semble que je m’emballe, il va falloir que je me calme... De façon à m’apaiser quelque peu, j’ouvre ma Bible (une vieille édition de 1952). Dans son introduction générale, elle m’enseigne comment la recevoir, les intitulés de chapitres de cette introduction sont, pour commencer :

L’enseignement des faits

Valeur divine

Valeur humaine…

Passons sur la liturgie des faits si prégnante en entreprise… Dans le monde du travail, le diable n’y ayant pas sa place, les valeurs siègent forcément dans l’ordre du bien. Univoques, les valeurs sont assénées aux salariés dans force grand-messes, documents, formations, etc. dans une perspective unificatrice et, tandis qu’on leur sert les discours y afférents, il semble que le fait que ces mêmes valeurs aient un envers moins riant puisse leur échapper. Cet autre sens est strictement économique, par exemple : être dans une chaîne de valeurs, c’est appartenir à une entreprise dont la production est partie d’un ensemble dont les autres éléments sont produits par d’autres, c’est donc être sous-traitant ou produire une partie d’une chose dont les autres parties sont fabriquées dans une autre entreprise généralement délocalisée. Être dans une chaîne de valeurs, c’est donc, avant tout, ne pas valoir grand-chose en soi.

Pour les dirigeants, les avantages du premier sens, celui de la morale de bon père de famille, sont gages d’un mouvement ordonné des troupes et d’une certaine paix sociale ; pour les actionnaires, les avantages du second sens, celui des valeurs boursières, des délocalisations, de la réduction des coûts, etc., est gage de profits optimisés. On voit qu’il y a dans ces deux grandes acceptions du mot valeur une face visible et une autre plus souterraine. Ainsi, par le martèlement du terme valeur dans ses dimensions positives, l’idée d’un bien commun est insufflée tandis que s’ingère, au passage, les effets morcelant que la dimension financière de ce terme couvre et recouvre.

Voilà encore une affirmation lapidaire… mais il se trouve que le vocabulaire qui nous intéresse ici est souvent porteur de ce double sens, dont l’un est affiché tandis que l’autre travaille de façon plus souterraine. L’exemple de ce phénomène, frappant entre tous, est celui de la qualité. À ses débuts, tout un chacun a eu droit à quelque grand-messe dite par des dirigeants enflammés, lesquels proclamaient les bienfaits, pour tous, de l’introduction d’une démarche qualité. Malgré le passage du temps, malgré la forme manifeste de mécanisation du travail et de contrainte que cette méthode d’organisation a introduite, bien des gens continuent à défendre la qualité, et il semble que les fondements moraux sur lesquels elle repose lui donne une grande force de persuasion, car la qualité, nul ne peut le contester, c’est bien ! Le terme le suggère d’entrée de jeu. Et « il n’y a pas que la quantité qui compte... », cet adage vient faire barrage aux vénalités humaines, sa conclusion est bien que la qualité est plus noble et plus désirable. Cependant, en entreprise, le sens réel de la qualité repose sur sa fonction d’énumération (les qualités), puisque dans une démarche qualité, quelle qu’elle soit, il s’agit de décliner les actions effectuées et de les « critériser » pour les rendre évaluables.

Ce que l’on a nommé ici des tours de passe-passe est donc l’art de faire prendre des vessies pour des lanternes en s’appuyant sur des valeurs morales ou, le cas échéant, positives, lesquelles sont utilisées de façon à avaliser des procédés qui, loin d’être toujours angéliques, jouent fréquemment sur des mélanges et des ambiguïtés où les mots mêmes s’emmêlent. En d’autres termes, d’aucuns voudraient que l’on prenne des quantités pour la qualité, leurs biens pour le bien, leurs titrisations pour des valeurs et les valeurs pour la morale. Le plus frappant dans l’affaire, c’est de constater que le credo du bien fonctionne de façon en fait assez efficace.

Il va sans dire que, si la qualité est toujours d’actualité, le développement durable est arrivé à point nommé pour renouveler les opportunités de prêches, et ce tout en renforçant les pratiques de mise en procédure, de définition de critères, de certification. Chaque année semble produire sa nouveauté : prévention des risques psychosociaux (RPS), labels « diversités », « égalité professionnelle », etc.

Le client est roi, mais de qui s’agit-il ?

La valeur maîtresse entre toutes est le gain de productivité, mais ce n’est pas celle qui est reprise dans les éléments de langage courants. Les démarches mises en place avec force grand-messes reposent avant tout sur une valorisation quelconque de la satisfaction client. Dans le privé, avec le client, on vise l’excellence du service rendu (ou du produit vendu), gage de la pérennité de l’activité de l’entreprise, et donc, pour les salariés, la meilleure « garantie » de conserver leur boulot. Dans le public, en France, le terme d’usager reste encore d’actualité, mais dans les pays plus « américanisés » et également en Afrique de l’Ouest, le client a été introduit comme vocable pour remplacer, par exemple, celui de patient dans les hôpitaux. Ce passage d’un vocable à l’autre est lui-même valorisé : on s’occuperait mieux d’un malade considéré comme client — qui peut potentiellement protester contre les services rendus — que d’un patient, un malade, une personne considérée comme amoindrie. Dans le public ou dans les associations et les ONG, l’usager/client représente à la fois le citoyen qui paye des impôts ou qui est donateur et celui à qui l’on se doit de rendre la monnaie de sa pièce en travaillant de façon responsable et citoyenne, pour le bien commun.

Quoi qu’il en soit, que ce soit dans le public ou le privé, l’ordre du bien s’exprime avant tout dans le registre de la satisfaction de l’autre, pour le bien de la communauté. Ce qui est sans conteste une façon de recoller les morceaux : la liturgie professe que l’on se doit de faire corps, au service de son prochain.

Mais, là encore, on peut repérer quelques pirouettes, car il se trouve que l’être client est en fait un véhicule qui circule indéfiniment sur les ponts jetés entre nos différents moments d’existence.

Le modèle sous-jacent à l’être client est celui de la « qualité totale », laquelle a introduit les notions de processus interne et de client interne. Ramenée à sa dimension concrète, cette intériorisation signifie que les activités de l’entreprise sont formalisées en autant de processus articulant des clients et des fournisseurs internes — les employés — qui sont nécessaires les uns aux autres pour mener à bien l’ensemble des tâches débouchant sur les services rendus ou les produits commercialisés.

Ainsi, les discours soutiennent des procédés devenus, non plus simplement moraux, mais concrets : on fait corps par le processus dans lequel on est lié les uns aux autres, et on y est tenu puisque, clients les uns des autres, on est dans les mêmes obligations subliminales d’excellence que celles qui nous lient aux clients traditionnels (les clients de la boîte, dits externes). On autoévalue, au passage, que l’on est bien à la hauteur, des « égaux » avec lesquels on est dans une relation d’interdépendance dans le processus interne.

[Ce que l’on décrit là — comme le reste d’ailleurs — est de l’ordre du procédé, il ne s’agit évidemment pas de décrire des personnes en tant que telles, des affinités, voire des amitiés, des solidarités, sont évidemment toujours à l’œuvre.]

Dehors/dedans : contrôle interne

Et, du client interne au client externe, il n’y a vraiment qu’un pas, c’est même tout un puisque c’est la même personne qui, ayant la chance d’avoir un boulot, ira dépenser ses sous au supermarché. Car la force de la qualité totale, dans une société où tout un chacun est consommateur, c’est aussi d’avoir installé l’idée d’un contrôle, par le client (externe), du salarié au travail. Et puisque ce sont principalement ceux-là mêmes qui travaillent qui sont également consommateurs, ils vont peu à peu s’habituer à la nécessité de tels contrôles et ingérer, au passage, celle de l’autocontrôle.

S’il est utile de clarifier, imaginons que vous descendiez dans un hôtel qui fasse partie de ceux, nombreux, qui sont certifiés ISO 9000. Vous y trouverez, dans la salle de bain, une fiche indiquant que le nettoyage a bien été effectué de telle à telle heure. C’est la femme de ménage qui l’aura remplie puisque les procédures mises en place tiennent la salariée dans une obligation minimale de service, qu’elle autocontrôle en remplissant cette fiche de pointage, laquelle fiche sera contrôlée — au moins potentiellement, ce qui suffit — par les clients, lesquels sont invités à remplir un questionnaire de satisfaction à l’issue de leur séjour. Et, nombre de gens ont pris l’habitude de remplir des questionnaires de satisfaction, (cela fait bien vingt ans que cela dure dans les formations), ils commentent tous azimuts sur internet, « like » les restaurants, les piscines, les hôpitaux, etc. De son côté, l’hôtelier qui propose de tels questionnaires semble se préoccuper de la satisfaction clients, ce qui est bon pour son image de marque, de plus il a moins souvent à faire contrôler physiquement le travail des femmes de ménage, ce qui lui fait gagner des heures salariés de professions cadres. Les femmes de ménage, quant à elles, travaillent plus vite puisqu’elles doivent inscrire sur la fiche leurs heures travaillées, lesquelles sont donc chronométrées. Quoi qu’il en soit, on peut aisément parier que cet hôtel fonctionne avec un nombre d’heures salariées inférieur à celui d’un autre hôtel équivalent, qui ne serait pas certifié.

La déshumanisation des activités et des relations amoindrissant la « motivation », et la « procédurisation » entraînant une forme de déresponsabilisation (« ce n’est pas dans la procédure »), ce système engendre une perte de confiance, il s’alimente donc de lui-même puisqu’il incite à… renforcer les contrôles. Notons au passage que, sans aucun ajout ou remplacement par la technologie, on voit dans cet exemple que la « procédurisation » du travail permet, à elle seule, de faire des gains de productivité substantiels.

En interne, évaluation individuelle, évaluation à 360°, autodiagnostic de performance… la liste pourrait se poursuivre sur plusieurs lignes, il semble que plus rien de ce qui n’est évaluable, donc contrôlable, ne soit valide. Une liste d’exemples pour étayer cette affirmation serait lénifiante et fastidieuse, je conclurai donc cette description de l’être client, que l’on pourrait qualifier de mise en abyme de l’être, en tentant de vous faire passer quelque chose de cette affaire sous forme d’image : cet été, en Espagne — pays qui semble avoir un wagon d’avance sur le nôtre en matière d’innovation (paiements par smartphone, ville labellisée Global Green City par l’ONU, etc.) — la publicité d’une agence spécialisée dans l’éthique publicitaire (!) m’a frappée. Cette pub s’affichait sur les abribus : l’affiche montrait une femme debout, de dos, lisant une publicité affichée dans un abribus, laquelle décrétait : « La publicité fait partie de notre vie de tous les jours. » La mention écrite en plus gros caractères était le nom de l’annonceur : « Autocontrol ».

Dehors/dedans, l’être client, au magasin, à la maison, au boulot, contrôle et s’autocontrôle, soit des nécessités de se trier soi-même, et qui sait même de se recycler… Quelque gourou est sans doute bienvenu pour clarifier et ordonner tout ça… Psychologie Magazine (Hachette Lagardère) offre tous les secours du développement personnel, coaching, etc., exactement tels qu’ils sont enseignés au boulot.

Sur l’ère des évidences

Au moment d’en arriver à conclure, j’ai à la fois l’impression de ne pas avoir dit la moitié de ce que je voulais dire alors que c’est déjà bien trop long, à la fois de n’avoir abouti qu’à des évidences…

Avez-vous déjà voyagé à faible coût sur les lignes SNCF ? Que ce soit en Prem’s, Ouigo, Zap ou Zen, vous aurez fait contrôler votre billet avant de monter à bord. Quelques lecteurs laser et deux ou trois employés seulement auront fait le job en trente minutes, ils pourront donc aller le refaire ailleurs puisqu’ils restent en gare. Ces contrôleurs sont moins payés que ceux (vieux barbons syndiqués) qui travaillaient à bord, pourtant ils contrôlent jusqu’à huit fois plus de trains par jour. Les compartiments voyageurs ne nécessitent plus que l’emploi de deux personnes : le superviseur et le serveur de la voiture-bar (lorsqu’il y en a une). Au passage, les procédures de contrôle vous sont devenues presque imperceptibles : en file indienne avant l’heure du départ, ce contrôle s’est fait à toute vitesse d’un salut rapide et automatisé, l’essentiel étant de bien viser le pictogramme (souvent aussi, de présenter ses papiers). À bord du train, le superviseur s’adressera à vous au micro sur un ton de steward parlant depuis le septième ciel qui, telle une bonne mère de famille, vous parlera comme à sa progéniture en bas âge : « Vous avez choisi l’espace de convivialité Zap, commencez par saluer votre voisin… » Si votre train s’arrête dans une gare non prévue par la grille des bas tarifs, les portes resteront closes et il vous sera impossible de descendre fumer une cigarette sur le quai (c’est interdit de toute façon, et très mauvais pour la santé). Le superviseur aura évidemment accompagné votre confort client tout au long du voyage (il est passé une seule fois dans le compartiment, ce qui est conforme à la procédure). Pour conclure votre voyage, et puisque vous avez obligatoirement réservé ce billet avantageux par internet, vous ne manquerez pas d’être bientôt invité à répondre à un questionnaire de satisfaction.

Voilà, la SNCF est sans aucun doute certifiée ISO quelque chose, il suffirait de le vérifier. De votre côté, que vous soyez client interne ou externe, c’est tout un : on s’habitue à ces formes de quotidien.

Ce « plancher des vaches » m’a plombée, mais suis-je bête, ça me revient, j’ai oublié et cela m’aurait fait du bien, j’aurai dû vous parler de la dimension ludique si prisée dans les entreprises, qui se prolonge à présent par de belles balades en trottinette, comme aux doux jours de mon enfance. Non, je vous mens, ma police intérieure m’indique que la transparence si chère à L’Oréal n’y est pas, quant à vous dire ce qui est structurant dans ce trouble ? Quoi qu’il en soit, je vous certifie que j’y ai mis du courage et que mon ouverture d’esprit, ma passion vont continuer à nourrir mes réflexions, que de plus mon goût d’entreprendre m’engage, avec tout le respect que je vous dois, à mettre en chantier sans plus attendre et avec beaucoup d’intégrité une suite autrement nommée « plancher des vaches IV » où les ressorts de l’enthousiasme seront enfin challengés.

(On s’y penchera sur les symboles et sur quelques très heureux pansements qu’ils promettent à l’âme, on y effleurera même quelques dimensions à caractère sexuel. Il n’est cependant pas certains que les commentaires soient, eux, absolument revigorants.)

Natalie

lavoiedujaguar.net

lavoiedujaguar.net