— ¡Señor Obispo ! ¡Señor Obispo !

L’Indien court à perdre haleine sur les pentes caillouteuses de la banlieue du XVIe siècle. Les pans de sa tunique volent, ses sandales dérapent. La route est longue du mont du Tepeyac au centre-ville.

Au portail de l’évêché, il frappe à coup redoublés jusqu’à ce qu’un diacre lui ouvre. Ce n’est qu’à Son Excellence en personne qu’il délivrera le message qu’il apporte.

À l’endroit exact où l’on adorait la déesse Tonantzin, il a vu apparaître une femme très belle et très douce, mi niña la más bonita comme il l’appelle tendrement.

— Seigneur Évêque, elle m’a dit de vous trouver, elle veut que lui soit construit son temple.

Le prélat ne s’en laisse pas compter, l’Indien est éconduit.

— L’évêque me demande une preuve, je n’ai pas su le convaincre, ô toi ma fille la plus belle, dit-il à l’apparition qui attend la réponse du haut de sa colline.

— Cueille ces fleurs que tu vois là et porte-les lui dans ta tilma, ton manteau de drap, répond la céleste figure qui rayonne au-dessus des rochers.

Juan Diego l’Indien n’en croit pas ses yeux : des roses de Castille, dans ce coin aride de l’altiplano ! Il les ramasse. Retenant sa cueillette dans sa tunique, il reprend sa course en sens inverse.

L’évêque accède à le recevoir à nouveau. Une fois en sa présence, Juan Diego lâche le pan de son habit. Un flot de musique angélique se déverse sur la scène. Les roses tombent à terre. Sur sa tunique, la Vierge de Guadalupe dans toute sa gloire s’est projetée et imprimée par une magie inexplicable.

Selon son vœu, au lieu même de l’apparition sera construite l’humble sanctuaire, puis la basilique qui depuis ce jour abrite la merveilleuse image, indique un carton à la fin de Tepeyac, le vieux film que la télévision mexicaine sert ponctuellement tous les 12 décembre et qu’elle ressert hors saison cet été 2002 en l’honneur de la visite papale.

Au pied de la colline du Tepeyac, quatre siècles et demi plus tard, la foule attend depuis l’aube. Beaucoup ont dormi sur place, sur des cartons, ou improvisé des tentes sur les trottoirs. Ce matin du 24 juillet, toutes les chaînes de télévision offrent la même image. Aux portes de l’imposante basilique cylindrique conçue en 1975 par l’architecte Pedro Ramírez Vásquez, le service d’ordre est sur le qui-vive, un public sélect entre sur invitation, les retardataires sont inexorablement refoulés.

Les grands axes ont été coupés à la circulation. La vente d’alcool est interdite. La ville est paralysée. Les banques sont fermées sur le trajet papal. Les théologiens sont convoqués aux micros. Sous une pluie de serpentins, confettis, de morceaux de papier jaunes et blancs, survolée d’une nuée d’hélicoptères, environnée de drapeaux et ballons et d’une clameur qui résonne de carrefour en carrefour, la papamobile s’avance. Statue de cire animée de quelques signes vitaux dans son aquarium sur roues, le chef suprême de l’Église romaine passe au ralenti devant un Kentucky Fried Chicken, enfile la chaussée de Guadalupe puis le pont récemment construit à son intention vers le sanctuaire. Les saints pneus effleurent à peine le tapis de fleurs blanches et jaunes qui jonchent le parvis.

La police s’est chargé de nettoyer le décor ; « Grâce à “l’Opération Juan Diego”, tous les vendeurs ambulants ont été retirés de la zone de la basilique », précise le speaker. La majorité des pékins et des pèlerins devra se contenter de voir la suite sur des écrans géants.

Passant d’un véhicule à l’autre, le pontife lévite maintenant à quelques centimètres du sol, debout sur un chariot doré qui l’emmène, immobile et pourtant progressant vers les grands de ce monde. Qui le conduit ? Mystère. Nul ne semble faire l’effort de le pousser parmi les séminaristes souriants qui l’entourent. Ministres, cardinaux, évêques, maire de la capitale, fonctionnaires supérieurs, vedettes de la chanson, nonce, corps diplomatique, politiciens en vue et chefs des médias frémissent au moment de le réceptionner.

Il disparaît par une porte dans les coulisses, réapparaît entre les rangées de gardes du corps vêtus en acolytes, roule doucement sur la rampe aménagée jusqu’à l’autel en bénissant tout ce qui est à sa portée, s’enfonce dans le trône doré confectionné à ses mesures par un ébéniste du Jalisco.

On ne porte plus la tiare, depuis Paul VI. La mitre qu’il coiffe est d’un blanc écru sillonnée de minces traits parallèles, sertie de pierres bleues, un design presque égyptien qui combine avec une ample aube blanche brodée au col de quatre croix de Malte. Tout brille. Tout est impeccablement repassé et astiqué. La pièce a été longuement répétée. La voix du cardinal Saraiva, préfet de la Congrégation pontificale pour la cause des saints, s’élève et expose le cas de « Juan Diego Cuautlatoatzin, né à Cuautitlán, pieux Indien de l’ethnie chichimèque ».

L’histoire tout le monde la sait par cœur depuis l’enfance. Elle fait l’orgueil des pauvres et des Indiens et en quelque sorte leur rend raison : il est clair que la Vierge aurait pu s’adresser directement à l’évêque espagnol ; au lieu de ça, elle a choisi l’humble indigène dont la vertu et la foi sont évidentes.

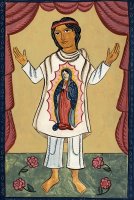

Vêtu de l’indispensable tilma, chaussé des sandales rituelles, affublé d’une tête de doux berger barbichu par les peintres, les fabricants de chromos, les imprimeurs de calendriers, incarné au cinéma par les acteurs les plus divers, perruque de cheveux noirs et raides, parler indigène, démarche sautillante exigés par le stéréotype de l’indito, héros d’une multitude de série de récits, de livres d’images et de films à effets spéciaux qui ont ajouté des circonstances à sa vision, précisé sa physionomie, et étoffé sa maigre biographie, Juan Diego n’était connu jusque-là que par son prénom. Le voilà aujourd’hui officiellement doté par le cardinal d’une origine ethnique, d’un nom de famille et d’un lieu de naissance, presque un état civil.

Le procès est vite plaidé. Dernier élément qui permet de compléter le dossier, le constat médical du miracle nécessaire à la clôture de l’instruction : la récente rémission, inexplicable par les docteurs, d’un jeune homme dont la mère a adressé de ferventes prières à Juan Diego.

L’affaire est entendue. Déjà des officiants en surplis de dentelle s’empressent auprès du saint père. Un séraphin fixe à son accoudoir une tablette de lecture, un ange perchman agenouillé lui tend le micro :

« Je déclare et définis saint Juan Diego. Qu’il soit ainsi inscrit au catalogue et honoré dans tous les pays... »

Alléluia ! Alléluia ! La basilique vibre d’hymnes. Les violons entrent en action, les orgues se déchaînent. Les téléspectateurs endurent l’orgie liturgique ; la gloire tombe du ciel à gros bouillon, se répand dans tous les recoins du sanctuaire en volutes épaisses ; l’écran se remplit d’une pluie de pétales de roses que lancent d’invisibles enfants de chœur.

« Jour paradigmatique ! » s’emballe le speaker lui-même en extase. Quarante formations musicales se disputent l’espace sonore pour rendre grâce au ciel. Les voix des cinq solistes femmes en nahuatl, le chant du ténor Ramón Vargas, le flot incessant des chorales se déversent sur le visage crispé de Jean Paul II, semblent le torturer de leurs arias.

« Loué soit Dieu pour le don du premier saint indigène du continent américain, un homme fidèle et vrai », proclame-t-il dans son homélie.

Pourtant à l’heure de présenter les reliques, les preuves de l’existence du saint, condition sine qua non de toute attribution d’auréole, nulle dépouille ne vient étayer l’hypothèse de sa réalité. Seule l’atteste le manteau qui serait le sien, miraculeusement imprimé, accroché au-dessus de l’autel.

Le lendemain, en supplément au programme de la tournée papale au Mexique, béatification annexe, sous le vaste cône de béton de la basilique. Le public a changé : foulards rouges attentifs, chemises blanches des dimanches, châles brodés d’oiseaux et de fleurs. Au son d’une fanfare nostalgique et discordante, les délégations indiennes chantent à l’unisson : « Señor, ten piedad de nosotros... »

La cause suivante, plaidée par l’évêque d’Oaxaca, est celle de deux Zapotèques christianisés qui furent massacrés en 1700 pour avoir dénoncé les rites païens des gens de leur village. Les voilà béatifiés en tant que martyrs de la foi, eux qui jusqu’à hier n’étaient guère connus au Mexique. Les quinze habitants du village qui furent écartelés en représailles en 1703 n’auront pas droit à la moindre auréole, ayant misé sur le mauvais dieu.

« ¡Eso es Oaxaca ! » hurle dans les haut-parleurs la voix de l’officiant-animateur qui chauffe l’ambiance. Des paysannes trimballent et exhibent en grande pompe les ossements des deux martyrs, chasses vitrées combles de fémurs, de côtes et de tibias.

Avec l’entrée des reliques, le show a la morbidité des messes noires. L’arrivée des squelettes relance la musique. Le tonnerre des cuivres éclate. La fanfare se lance dans une mélopée lancinante. Sur l’allée centrale, des danseurs parés de plumes, les chevilles ornées de grelots sautent et tournoient sur place, trépignent au rythme sourd du tambour. Le bal des encensoirs redouble autour de Jean Paul II, l’ensevelissant dans les effluves tropicales du copal. Une vieille dame indienne lui passe au cou une étole brodée main de motifs indéchiffrables. D’autres anciennes, marmonnant des incantations en langue d’autrefois, le fouettent doucement de bouquets de branchages, selon un rite de purification des chamans de la sierra que les crânes disposés autour du saint père fixent de leurs yeux exorbités.

Qu’est-ce qui vaut à ces deux recrues peu populaires de suivre de près Juan Diego, les trois premiers Indiens d’Amérique à gravir les échelons de la béatitude ? Ils ont l’avantage d’avoir existé, incontestablement. Deux solides compagnons sur la route de la sainteté, l’abondance de leurs dépouilles compensant l’absence des siennes.

Juan Diego a-t-il existé ? Ce n’était pas l’avis du père Schulenburg, ex-abbé de la basilique, le grand absent de cette canonisation, dont les doutes sont partagés par une partie du clergé, des religieux inquiets de sanctifier un être inventé de toutes pièces.

Aux sources du mythe de Guadalupe, il y a une image et un texte qui se cautionnent l’un l’autre.

L’image est une toile peinte représentant la Vierge chrétienne dont on ignore la provenance, vénérée au Tepeyac, dans la chapelle qui a remplacé le temple de la déesse mère des Aztèques, Tonantzin.

Le texte écrit en nahuatl, la langue des Aztèques, le Nican mopohua, prétend que le drap est le manteau de l’Indien Juan Diego et que l’image est la photo de l’apparition, qu’il situe le 12 décembre 1531, dix ans après la conquête de Mexico.

Mais tous deux sont largement postérieurs aux faits supposés. De fait, la Vierge du Tepeyac n’est pas mentionnée dans les archives en 1531, mais pour la première fois en 1556, fait noter l’historien mexicain Edmundo O’Gorman dans son ouvrage sur les origines du culte de Guadalupe.

Au matin du 6 septembre 1556, un prêche enflammé s’élève sous les voûtes de la cathédrale de Mexico ; l’évêque Montúfar, récemment arrivé de la métropole, monte en chaire et loue une image merveilleuse apparue dans la chapelle du Tepeyac, attribue sa présence à la providence divine, évoque des guérisons miraculeuses parmi les pèlerins qui la visitent, invite les natifs à sa dévotion et aux processions pour invoquer sa faveur, annonce la construction d’un sanctuaire digne de ses pouvoirs.

Le surlendemain, 8 septembre, éclate une dispute mémorable dans les annales de la capitale coloniale. À l’heure de la grand-messe au couvent de Tlatelolco, Fray Francisco Bustamante, provincial des franciscains, riposte du pupitre par un sermon non moins véhément qui semble un acte d’accusation, dénonce une supercherie et réclame une enquête sur ces rumeurs scandaleuses qu’avalise l’évêque Alonso de Montúfar. La nouvelle superstition entérinée et encouragée par l’autorité ecclésiastique suprême de la Nouvelle Espagne a tout pour hérisser les pieux et studieux franciscains. Une provocation à leur christianisme épuré : culte marial alors qu’ils réservent leur foi au Christ seul, pratique de l’intercession égoïste au lieu de la piété désintéressée qu’ils professent, rituel des processions, prétendus miracles, vénération enfin d’une icône pour ne pas dire une idole.

Le récit, écrit par un Aztèque christianisé, date de 1556, comme le prêche de Montúfar ; ce n’est pas un témoignage contemporain mais un texte que son style apparente à une fiction édifiante, une parabole dans le genre des romanceros de l’époque.

L’image est de facture récente. « Une peinture faite hier par un Indien nommé Marcos », affirme le provincial des franciscains, très probablement en référence à l’artiste indien Marcos Cipac, célèbre alors pour ses retables, à qui son talent inspiré valut le surnom de « pinceaux de Dieu ».

Avant la querelle de sermons entre Montúfar et Bustamante et l’enquête qui s’ensuivit et tourna à l’avantage de l’évêque, de 1531 à 1556, nulle trace de cet événement transcendant et miraculeux. Vingt-cinq ans de silence où il n’est jamais mentionné par les chroniques. Pourquoi Zumárraga, le premier évêque de Mexico, n’y a-t-il fait aucune allusion alors qu’il y joue un rôle central ? Comment une apparition aussi surnaturelle a-t-elle pu passer complètement inaperçue au moment où elle s’est supposément produite ?

Guadalupe, fleur créole de la Contre-Réforme. L’expression est d’O’Gorman. Dans son essai Destierro de Sombras (1985), l’auteur revient sur ce XVIe siècle où le christianisme s’aventure sur l’immense île américaine, où l’enseignement d’Érasme a fait souffler sur l’Église un vent d’humanisme qui oppose au formalisme rituel, à la corruption des indulgences, un déisme épuré, une rigueur spirituelle universaliste dont les Indiens sont les cobayes et la vivante preuve. Les religieux partis évangéliser les Indes occidentales en sont imprégnés. Ils y instaurent substitution des cultes au prix d’une abstraction à la fois dogmatique et expérimentale.

Peu importe la pauvreté de leur catéchisme, les franciscains les baptisent sommairement par peuples entiers et comparent ce nouvel essor de la chrétienté à une renaissance, un retour à la prédication communautaire des premiers jours, des temps apostoliques.

Cette prétention refondatrice inquiète, secoue l’arbre divisé de l’Église. Le pouvoir de Rome, attaqué déjà par la vague protestante, mis en question par la révolte millénariste de Müntzer, miné par les hérésies qui menacent d’un bout à l’autre du Saint Empire de Charles V et qu’excommunions et Inquisition ne suffisent pas à exorciser, semble en péril d’être submergé par l’afflux de ces nouveaux convertis hétérodoxes. Sur toute cette immense terre récemment découverte règnent les missions, suscitant les convoitises du reste du clergé ; les Indiens sont leur sujets, leurs protégés, leurs vassaux. On y dit des messes fort étranges, et des sermons plus encore. Et surtout ils ne paient pas la dîme.

Le Nouveau Monde échappe encore à la hiérarchie de Rome. Pour compléter la christianisation, il faut remplacer ces missionnaires tangents par des curés et appliquer l’impôt aux Indiens comme à tout bon croyant.

Un conflit de pouvoirs, une « bataille entre la mitre et les religieux » écrit O’Gorman, où Montúfar théologien du Saint Office prend l’offensive. Redoutable inquisiteur, disciple de Torquemada et peu enclin au syncrétisme, il lance avec toute la publicité nécessaire un nouveau culte féminin calqué sur l’ancienne croyance, le retour de la déesse, une entreprise de séduction des Indiens visant à les arracher à l’emprise des franciscains, à reprendre en main une Église à la dérive. « Une transaction avec l’idolâtrie », selon l’expression d’Edmundo O’Gorman.

Enjeu de ce match incertain, Guadalupe s’échappe, poursuit, étrangère aux intérêts qui ont présidé à son intronisation, son extraordinaire trajectoire, s’envole sur les ailes du catholicisme excentré, populaire et rebelle de la Nouvelle Espagne.

Investie de significations opposées, la conquête spirituelle européenne ou la résistance indigène, pièce tactique du pouvoir de Rome, emblème d’un farouche christianisme national, elle choisit son camp sur les champs de bataille, joue de son influence sociale.

Figure virtuelle, divinité et morceau de chiffon, mêlée sans cesse à l’histoire du Mexique, la Vierge brune du Tepeyac flotte sur la bannière des créoles en lutte pour l’Indépendance en 1810, orne les drapeaux des péones de la révolution de 1910, ondule sur les banderoles des incessantes révoltes paysannes et indiennes, se glisse sur les affiches des bases zapatistes de l’an 2000.

Georges Lapierre suit sa piste à travers les siècles de cette lutte indécise, observe son rôle, ses resurgissements, ses avatars, ses collègues saints petits et grands, apparitions masculines et féminines, sa famille syncrétique peuplant les sanctuaires du Mexique, aux lieux des anciens cultes.

Enquête sur « la vie secrète des dieux » et ses conséquences ici-bas : allers et retours du sacré au matériel, du spirituel au politique, de la fable symbolique à la réalité, du mythe à ce qu’Alfredo López Austin appelle son inséparable dimension temporelle.

Joani Hocquenghem

lavoiedujaguar.net

lavoiedujaguar.net