On l’entend partout ces jours-ci : c’est la goutte d’eau qui a fait déborder le vase. Et là où beaucoup s’affligeaient de ne voir que le marécage stagnant d’une majorité dite silencieuse et passive ont surgi mille torrents impétueux et imprévisibles, qui sortent de leur cours, ouvrent des voies inimaginables il y a un mois encore, renversent tout sur leur passage et, malgré quelques dévoiements initiaux, démontrent une maturité et une intelligence collective impressionnantes. C’est la force du peuple lorsqu’il se soulève, lorsqu’il reprend sa liberté.

C’est une force extraordinaire et ce n’est pas pour rien que l’on invoque tant 1789, mais aussi 1793 et les sans-culottes. Ami·e·s gilets jaunes, vous avez déjà écrit une page glorieuse de l’histoire de notre pays. Et vous avez déjà démenti tous les pronostics d’une sociologie compassée sur le conformisme et l’aliénation du grand nombre.

Mais qu’est-ce donc que ce « peuple » qui, d’un coup, se réveille et se met à exister ? Rarement comme aujourd’hui le mot aura paru aussi juste, même à ceux d’entre nous qui pourraient le juger périmé, parce qu’il a trop souvent servi à capturer la souveraineté au profit du Pouvoir d’en haut, et qu’il peut aujourd’hui faire le jeu des populismes de droite ou de gauche. Quoi qu’il en soit, dans le moment que nous vivons, c’est Macron lui-même qui a redonné au peuple à la fois son existence et sa plus juste définition. Le peuple qui se soulève aujourd’hui et qui est bien décidé à ne plus s’en laisser compter, c’est toutes celles et tous ceux qui, dans l’esprit dérangé des élites qui prétendent nous gouverner, ne sont rien. Cette arrogance et ce mépris de classe, on l’a dit mille fois déjà, sont l’une des raisons les plus fortes pour lesquelles Macron, hier adulé par certains, est aujourd’hui si profondément haï.

Voilà ce que le soulèvement en cours a déjà démontré : celles et ceux qui ne sont rien ont su réaffirmer leur dignité et, par la même occasion, leur liberté et leur intelligence collective. Et surtout, ils savent désormais — nous savons désormais — que nous préférons n’être rien aux yeux d’un Macron plutôt que de réussir dans son monde cynique et hors sol. Voilà bien ce qui pourrait arriver de plus merveilleux : que plus personne ne veuille réussir dans ce monde-là et, par la même occasion, que plus personne ne veuille de ce monde-là. Ce monde où, pour que quelques-uns réussissent, il faut que des millions ne soient rien, rien que des populations à gérer, des surplus qu’on balade au gré des indices économiques, des déchets que l’on jette après les avoir pressés jusqu’à la moelle. Ce monde où la folie de l’Économie toute-puissante et l’exigence de profit sans limite aboutissent à un productivisme compulsif et dévastateur, c’est celui qui — il faut le dire aussi — nous conduit vers des hausses des températures continentales de 4 à 6 degrés, avec des effets absolument terribles dont les signes actuels du dérèglement climatique, pour sérieux qu’ils soient déjà, ne sauraient nous donner une idée juste et que nos enfants et petits-enfants auront à subir. Si ce n’est pas là l’urgence qui nous soulève aujourd’hui, c’est celle qui nous soulèvera demain si le mouvement actuel échoue à changer profondément les choses.

Parmi les autres détonateurs du soulèvement en cours, il y a l’injustice, fiscale d’abord et désormais plus largement sociale, qui est ressentie comme intolérable. Bien sûr, l’accentuation vertigineuse des inégalités résulte des politiques néolibérales menées depuis des décennies, mais jusque-là on avait toléré, accepté. Maintenant, non. Trop c’est trop. Et quand on commence à ne plus accepter l’inacceptable, on ne peut pas s’arrêter à mi-chemin... Mais, ici, il faut ajouter la chose suivante : Macron, notre pauvre Ju-par-terre, il fait juste son job. Il veut juste être le premier de la classe dans un système où les États sont subordonnés aux marchés financiers et où la seule façon pour un gouvernement de s’en sortir un peu moins mal que ses voisins est d’attirer davantage de capitaux. Alors, il faut faire le tapin, racoler en montrant ses plus beaux avantages fiscaux, balancer aux orties toutes les protections sociales, promettre aux investisseurs la main-d’œuvre la plus consentante et le meilleur profit possible. C’est ce qui explique les cadeaux faits aux plus riches et aux grandes entreprises (bien plus que la fameuse théorie du ruissellement qui prend l’eau de toutes parts). La politique de Macron, et qu’un autre mènerait à sa place, est donc l’effet d’un système-monde dominé par la force de l’argent, l’exigence de rentabilité et de performance et la logique productiviste qui en découle. Ce que nous devons abattre va au-delà du petit Macron, tout cul par terre qu’il soit. Qu’il parte ne sera qu’un (très bon) début.

La puissance du soulèvement actuel tient également au refus de la représentation dont il a fait preuve jusqu’à présent. À son refus d’être représenté. À son refus de toute récupération politicienne. À sa conscience que la démocratie représentative est devenue une farce, qui consiste à choisir soi-même ceux qui vous trompent et vous méprisent, à se faire déposséder d’une capacité individuelle et collective dont on découvre maintenant qu’on peut la reprendre. Maintenir cette attitude avec fermeté, face à toutes les manœuvres déjà en cours, sera un rude défi. Mais pour l’heure, les appels à une démocratie véritable se multiplient : en clair, le pouvoir au peuple, pour le peuple, par le peuple. Les initiatives fleurissent partout : appel à former des comités populaires, avec leurs assemblées régulières, à construire des maisons du peuple sur les places publiques pour débattre mais surtout pour s’organiser concrètement. On parle de destitution. On parle de sécession. On parle de communes libres. On souligne qu’il ne faudra surtout pas, une fois Macron parti, le remplacer par un autre, puisqu’il s’agit de reprendre en main, par nous-mêmes, l’organisation de nos vies. On parle de s’inspirer de la cité athénienne, de la Commune de Paris, du Chiapas et du Rojava.

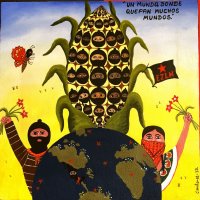

Et c’est pourquoi j’écris cette lettre, depuis le Chiapas. Parce que, ici, au sud du Mexique, la rébellion fleurit depuis vingt-cinq ans. Il y a vingt-cinq ans, le 1er janvier 1994, les Indiens mayas zapatistes, ceux qui n’étaient rien, les plus petits, les invisibles de toujours, ceux qui ont dû se couvrir le visage pour qu’on les voit enfin, se sont soulevés au cri de « ¡Ya basta ! ». « Ça suffit ! » aux politiques néolibérales et au Traité de libre commerce d’Amérique du Nord qui entrait en vigueur ce jour-là ; « ça suffit » au pouvoir tyrannique qui s’imposait au peuple depuis soixante-dix ans ; « ça suffit » à cinq siècles de racisme, de mépris et d’oppression coloniale. Pendant un temps, les zapatistes ont négocié avec le gouvernement mexicain et ont même obtenu la signature d’un accord en 1996 ; mais les gouvernements successifs ne l’ont jamais mis en pratique. Alors, les zapatistes ont décidé de mettre en œuvre par eux-mêmes leur aspiration à l’autonomie, qui n’est pas du tout une manière de se séparer d’un pays qui est le leur, mais une sécession par rapport à une certaine forme d’organisation politique et institutionnelle. Ce qu’ils ont mis en place, c’est précisément un véritable gouvernement du peuple, par le peuple, pour le peuple. Un autogouvernement des gens ordinaires, impliquant une déspécialisation de la politique. Ils ont formé leurs propres instances de gouvernement et leurs assemblées, au niveau des communes libres mais aussi au niveau des régions. Leurs propres instances de justice qui résolvent les problèmes par la médiation. Leurs propres écoles et leurs propres centres de soin, dont ils ont entièrement repensé le mode de fonctionnement.

Et ils le font non pas pour répondre aux nécessités d’un système national et mondial fondé sur le profit et le pouvoir de quelques-uns. Ils ne cherchent pas à être performants. Ils ne cherchent pas à être compétitifs. Ils ne cherchent pas à réussir dans le monde des technocrates et des gestionnaires de tout poil. Ils veulent seulement que toutes et tous puissent vivre modestement mais dignement. Que tous et toutes soient non seulement écouté·e·s mais participent activement à l’organisation de la vie collective. Ils veulent seulement que le monde fou de l’Économie ne laisse pas à leurs enfants et aux nôtres un monde dévasté et invivable ; et, pour cela, ils se préparent à résister à la tourmente qui s’approche.

Alors, oui, il est démontré, au Chiapas, mais aussi ailleurs et dans bien des pages de l’histoire de France que le peuple qui se soulève peut reprendre son destin en main. Il n’a pas besoin des hommes politiques ni des institutions représentatives qui ne font rien d’autres que le déposséder de sa puissance. Il peut s’organiser par lui-même, former des communes libres, déterminer à nouveaux frais la manière dont il entend vivre, car il est acquis qu’on ne veut plus vivre comme on l’a fait durant tant d’années. L’exercice de cette liberté n’a rien d’aisé, mais ce que je peux dire, depuis le Chiapas, c’est qu’il donne aux rebelles un formidable sentiment de fierté, fait éprouver la force de la dignité retrouvée et la joie qui s’attache à la découverte de ce que permet la puissance collective.

Justice. Vie digne pour tous et toutes. Pouvoir du peuple. Cela suppose de ne plus se laisser berner par la farce de la démocratie représentative — ni même par les promesses peut-être à venir d’une nouvelle constituante — et de ne plus consentir à reproduire un monde dominé par l’exigence productiviste et consumériste de l’Économie.

Vive la digne rage de celles et ceux qui ne sont rien !

Dehors les Macrons et autres apprentis Jupiter !

Mort au système inique, destructeur et inhumain qu’ils servent !

Vive la puissance du peuple qui se soulève et s’organise par lui-même et pour lui-même !

San Cristóbal de Las Casas, décembre 2018.

An 25 du soulèvement zapatiste.

An 1 du soulèvement des gilets jaunes

et des colères de multiples couleurs.

Jérôme Baschet (historien)

Lettre reproduite sur plusieurs sites

depuis le 7 décembre 2018,

dont Zadibao.

lavoiedujaguar.net

lavoiedujaguar.net