Le capital est l’idée qui nous meut, qui met en mouvement toute la société, qui fait en sorte que tous communiquent avec tous. En partant de cette observation ou constat, j’en arrive à la conclusion suivante : le capital (comme idée) est présent dans toutes les sociétés et c’est une idée qui se fait apparente, qui existe le plus souvent comme apparence. Dans notre civilisation cette apparence de l’idée est la monnaie ; le capital est moins visible, plus caché, plus immatériel, même s’il peut à tout moment se transformer en monnaie sonnante et trébuchante. La monnaie elle-même peut prendre plusieurs aspects, pièces en or ou en argent, billets de banque, etc., et jusqu’à revêtir de temps à autre les objets de valeur d’autres sociétés. Ce don de transformation et de métamorphose prouve, s’il en était besoin, que nous avons bien affaire à une idée et non seulement à des choses ou à des objets. L’argent contient l’idée de l’échange, pour cette raison, il est à la fois le capital, l’idée qui se trouve à l’origine des échanges, et moyen qui permet les échanges, monnaie.

Cette idée se présente sous un double aspect : sous une forme concentrée, à laquelle on donne en général le nom de capital (capital financier dans notre monde) et sous une forme diffuse, à laquelle on donne en général le nom de monnaie (c’est l’argent bien de chez nous). Dans d’autres civilisations nous trouvons les perles, les barres de sel, les pierres, les cauris, les blasons de cuivre, en fait tous les objets qui ont une valeur reconnue par les gens et auxquels les anthropologues donnent le nom de monnaie [1], sous prétexte que ces objets de valeur entrent, comme notre monnaie, en tant que référence dans un système d’échanges qui leur est propre. Nous trouvons ce va-et-vient, cette respiration de l’idée entre sa forme concentrée et sa forme diffuse, partout. Il n’y a pas lieu de faire une distinction entre les deux, entre capital financier et argent par exemple, entre concentration du pouvoir et diffusion du pouvoir, ce sont les deux formes que prend l’idée : « On retrouve ici à nouveau une image de la totalité sociale qui se forme sur la base de la circularité monétaire », a pu écrire André Orléan dans son petit article intitulé « L’origine de la monnaie » paru dans La Revue du MAUSS (n° 15-16).

J’étais aussi arrivé à une autre conclusion qui me paraissait intéressante : la relation qu’elle (l’idée comme capital) établit entre le sujet et l’objet. C’est en devenant objet, en se matérialisant, en prenant une apparence que l’idée crée le sujet et le sujet est celui qui pense, et il pense à partir du moment où il donne un objet à sa pensée, l’objet nourrit la pensée et, par-là, le sujet. Chez nous, c’est bien l’argent qui nourrit notre pensée en devenant le but de notre activité. Mais cette idée elle-même ne vient pas de nulle part, elle ne vient pas du néant, on dit parfois que c’est Dieu et que Dieu se serait créé lui-même dans une sorte de parthénogénèse, d’autocréation — thème que nous retrouvons souvent dans les mythes de création. À mon sens, cette idée est une création collective et elle échappe à l’individu ou à la personne pour lui revenir sous la forme d’un dieu ou d’un objet — ou peut-être même sous l’idée d’objet plutôt qu’un objet tel quel : dieu comme objet de son amour et de son adoration, autant dire de sa pensée. En général les croyants font de Dieu ou des dieux de purs esprits, je me demande si, en tant qu’esprit générique, Dieu ne se confond pas avec le capital, s’il n’est pas l’Idée majuscule qui se cache derrière l’apparence [2].

Réfléchir sur ce que représente le capital et qualifier la pensée comme pensée spéculative garde un intérêt purement théorique, ainsi que je l’ai signalé en introduction (« Notes XXIX »). Elle nous permet de progresser dans notre appréhension de la réalité, elle nous permet aussi de dégager le point d’achoppement, là où doit et peut s’engager la critique de ce que nous connaissons et vivons. Le point d’achoppement n’est pas le capital ni la pensée spéculative, mais bien le mode de réalisation de l’idée. J’en ai déjà touché un mot dans le chapitre précédent au sujet des pierres de l’île de Yap ou comment avec l’envahissement de notre monde on a pu passer d’un mode d’échange reposant sur le don et le don en retour, c’est-à-dire sur le défi à la générosité et aux disponibilités humaines des partenaires de l’échange, à un mode d’échange marchand reposant sur la suspicion et sur la négation des aptitudes humaines de l’autre. Je reprends ici cette même démonstration en l’illustrant par la mésaventure arrivée aux colliers de perles wampum avec le débarquement en 1534 des premiers colons anglais, hollandais et français sur les côtes atlantiques de ce qui sera plus tard le Canada.

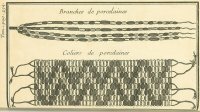

Les colliers de perles wampum des Algonquins entraient comme objet de haute valeur dans des échanges de type cérémoniel entre clans et tribus. Ces échanges perpétuaient, renouvelaient ou créaient des alliances entre eux ou avec d’autres peuples. Les wampums sont en fait des coquillages tubulaires, sorte de mollusques que l’on trouve sur la côte atlantique appelés « pourcelain » et que les Indiens, après les avoir polis, enfilaient pour composer de magnifiques et larges colliers, qui recouvraient toute la poitrine du guerrier. Ces colliers dits faussement de perles (dits encore par néologisme colliers de porcelaine) étaient offerts comme présents de grande valeur pour sceller des alliances au cours de cérémonies publiques à caractère ostentatoire et agonistique.

Ces colliers qui étaient donnés avec magnificence et apparat au cours de cérémonies grandioses ne sont pas sans rappeler les plaques de cuivre offertes avec faste et ostentation lors du potlatch sur la côte pacifique. Parfois ces cadeaux somptueux ne se limitaient pas à des échanges entre tribus ou entre clans, ils touchaient des échanges plus larges entre peuples, entre Mohicans et Mohawks, par exemple, dans le but de mettre fin à des guerres endémiques. Déjà Malinowski avait signalé que le kula et l’échange publique était une pratique qui se substituait à une guerre latente entre tribus. Au cours de ces dons réciproques on échangeait des colliers contre des fourrures — ce qui n’est pas sans rappeler, là encore, les échanges qui avaient lieu sur la côte pacifique, blasons de cuivre contre fourrures. Ces concordances, sur lesquelles j’insiste avec une certaine obstination, ne sont pas fortuites, ces pratiques reposent sur un point de vue commun sur le monde, une tournure d’esprit similaire, une même cosmovision, un peu comme si nous nous trouvions face à une même civilisation, qui finit par transparaître en filigrane derrière la différence des mœurs : la civilisation du don et du défi.

Trois nations européennes vont converger sur cette partie nord du continent américain : les Anglais, les Hollandais et les Français. Ils vont s’y trouver en concurrence pour s’approprier avec une certaine frénésie les richesses du pays, les fourrures principalement, du moins au début ; le bois, ensuite ; puis les richesses du sous-sol. Pour ces trois nations, les colliers de perles vont jouer un rôle non négligeable. Les Français, qui ont des ambitions territoriales affirmées, vont s’en servir pour conclure des alliances avec les tribus et les peuples, alliances qu’ils s’empresseront de trahir. Les Hollandais, par le biais de la Compagnie néerlandaise des Indes occidentales, s’intéressent surtout aux fourrures et aux profits commerciaux colossaux qu’ils en tirent ; quant aux Anglais, ils semblent partagés, comme les Français, entre la conquête territoriale et l’activité marchande. Que deviennent donc les colliers de perles entre les doigts crochus et intéressés de ces Européens ?

Les marchands hollandais ont vite saisi l’intérêt des colliers de perles, qui représentaient à la fois le capital sous sa forme concentrée, le collier, et sous sa forme diffuse, les perles. Entre leurs mains, les perles (les coquillages dits de porcelaine) sont vite devenues une monnaie d’échange, elles avaient l’avantage de l’argent et de notre monnaie, celui de se diviser en petites unités et de s’accumuler pour former une somme et une fortune ou encore un capital. Les perles étaient acquises par les Hollandais auprès des peuples algonquins (fournisseurs) en échange de différents objets manufacturés en provenance d’Europe, dont les outils de fer, qui servaient à tailler et à polir plus rapidement les coquillages. Avec ces « perles », les marchands hollandais se tournaient vers les peuples amérindiens situés plus à l’ouest comme les Iroquois, qui leur fournissaient des fourrures en retour. Le capital, ici sous l’aspect des perles (ce ne sont pas des perles mais des coquillages polis et nacrés), a toujours la même fonction, celle d’être signifiant, d’être l’objet d’une pensée, celle de devenir l’objet (recherché) d’une pensée dont la signification ou le sens a été reconnu par elle. La pensée, quant à elle, reste une pensée spéculative, que ce soit celle du marchand, qui apporte des perles, ou celle de l’Iroquois, qui fournit des fourrures. Le marchand compte vendre ces fourrures en Europe, amasser l’argent qui lui apportera un certain prestige dans son monde, dans sa civilisation ; de même l’Iroquois compte bien gagner du prestige et de la reconnaissance dans sa tribu grâce à ses perles.

Cependant l’échange n’est plus ce qu’il était, il a vite perdu sa dimension humaine. Nous avions affaire à des échanges cérémoniels où chacun s’efforçait à faire valoir ses mérites, ses qualités humaines de générosité et de désintéressement, maintenant, nous avons affaire à des échanges intéressés. Nous avons plus affaire à un troc, perles contre fourrures, à un échange privé, donc, et pour ainsi dire « domestique », entre particuliers qu’à un échange à caractère social, mettant en jeu des clans, des tribus ou même, dans certains cas, des peuples. « Incontestablement, la redistribution des biens se faisait principalement par cadeaux. Tous les membres d’une lignée obtiennent une part des biens accumulés par un autre membre (…). Au-delà de la lignée, les biens sont diffusés lors des diverses cérémonies institutionnalisées de remises de cadeau », a écrit Heidenreich au sujet de la société huronne. La dimension publique et sociale de l’échange allait disparaître au profit de l’intérêt particulier d’une entreprise commerciale.

En général, Français, Anglais, Hollandais se glissent dans la forme, celle d’un échange de cadeaux, que prend la pratique de la réciprocité dans les sociétés traditionnelles ; dans un premier temps, le marchand se montre prodigue et généreux, il offre des cadeaux, de la verroterie ou des perles de porcelaine, et l’Indien se laisse prendre au jeu tout humain de la prodigalité et donne en retour, avec largesse, les fourrures convoitées par le marchand. Cependant cet aspect grandiloquent et parfois un peu provoquant, propre à l’échange cérémoniel, se perd bien vite et l’échange retrouve rapidement les limites qui sont les siennes : l’âpreté d’un troc difficile au cours duquel les partenaires s’entendent après marchandage sur les équivalences entre le nombre de perles et celui des fourrures : tant de perles pour tant de fourrures de telle qualité. Mais déjà ce type de troc s’éloigne du troc pratiqué traditionnellement dans la communauté indienne, où le retour n’est pas, en général, préalablement fixé mais laissé à l’initiative du partenaire, ou alors fixé par les usages dans des limites assez larges, que le partenaire respecte s’il ne veut pas connaître la réprobation publique de ses concitoyens.

Du côté des marchands français, anglais ou hollandais, les « perles » ont bien la fonction de la monnaie et permettent l’achat à bon prix des fourrures qu’ils revendront avec profit en Europe, l’échange qu’ils imposent ne se fait plus dans un esprit guerrier et humain mais dans celui du lucre et de l’intérêt particulier. C’est un échange qui a troqué (c’est le cas de le dire) sa dimension humaine, publique et sociale, pour l’intérêt réduit au particulier. Cet aspect réducteur de l’échange marchand consiste à ramener le social au particulier ; ce n’est plus l’être dans sa dimension collective, chef de clan, de tribu ou d’un village qui défie un clan, une tribu ou un village dans la personne d’un autre chef, mais deux individus qui entendent tirer un bénéfice tout personnel de l’échange [3]. « On n’a aucune indication, par exemple, que ce produit (il s’agit des perles), fréquent objet d’échange entre nations, ait servi au sein d’une même tribu à l’achat de nourriture, d’ustensiles de service, toutes choses, du reste, qui n’avaient probablement jamais été évaluées en termes de grains ou de brasses de porcelaine », a écrit André Vachon, témoin attentif de cette période de conquête et d’envahissement des Amériques par l’esprit européen.

Cette ingérence des Européens et de l’esprit mercantile dans ces contrées lointaines, où les mœurs ne sont pas dominées par l’esprit marchand mais obéissent à des règles d’un savoir-vivre qui respecte, tout en la provoquant, la dignité humaine de la personne, va avoir des conséquences néfastes. Elle s’est trouvée à l’origine d’une guerre terrible dite « guerre des fourrures » qui aboutira au massacre de Hurons en 1648-1649 (alliés malheureux des Français) par les Iroquois (alliés des Anglais). L’an 1650 représente la fin de la société traditionnelle des Hurons. Cette guerre avait pour but le contrôle des territoires de chasse aux castors (la demande effrénée de peaux avait abouti à leur quasi-disparition) dont les peaux étaient destinées au commerce avec les Européens. À cette occasion, les Hollandais fournissent des armes à feu aux Iroquois, leurs principaux fournisseurs, en échange de fourrures. La guerre commerciale entre Anglais et Français va ensuite s’étendre plus au nord avec l’ouverture de comptoirs sur la baie d’Hudson et la création de la Compagnie de la Baie d’Hudson par les marchands anglais, comptoirs qui seront ensuite détruits par les trappeurs français.

Cet essai, abordant la question du rapport de l’être humain et de l’idée qui le fait être humain, idée qui se présente à la fois comme l’objet et la source de sa pensée perçue comme activité pratique de communication, permet de dégager et de préciser quelques thèmes de réflexion. Que signifie l’apparition de la monnaie dans le sens que nous lui donnons ? Doit-on lier l’apparition de la monnaie à la naissance de l’État, à cette fracture dans la société entre ceux qui ont la pensée dans sa dimension sociale et ceux qui en sont dépossédés ? Jusqu’à présent nous avons fait de l’activité marchande une activité en marge de l’État, je me demande si elle ne se trouve pas liée au pouvoir au point où elle en serait l’expression la plus complète. Jusqu’à présent nous avions dissocié les deux et distingué l’activité de l’État de celle des marchands. Je me demande si cette distinction n’est pas un leurre et un piège. La bonne conscience de l’État en quelque sorte. La main droite qui veut ignorer ce que fait la main gauche. L’État théocratique avait toutes les meilleures raisons du monde de se démarquer de l’activité mercantile pour se présenter comme le garant de l’intérêt général. L’État serait alors la figure du capital sous sa forme séparée, de l’Idée qui revient seulement à quelques-uns, les élus ou les aristocrates de la pensée. Croire que l’idée s’est perpétuée au sein des guerriers ou des prêtres, c’est-à-dire des catégories sociales dévouées à la cause commune, c’est entrer sans esprit critique dans le jeu de l’État, qui consiste à se donner le beau rôle. Ce qui nous arrive aujourd’hui, la domination sans partage des marchands, qui correspond à la privatisation du capital (ou de l’Idée), éclaire seulement le commencement. Elle éclaire cette fracture qui est apparue à un moment de l’histoire des sociétés, créant ainsi au sein même de la vie sociale une séparation entre ceux qui possèdent la pensée dans sa dimension générique et ceux qui en sont dépossédés.

J’ai, au cours de ces notes consacrées au capital, pris le plus souvent mes exemples dans des sociétés où la séparation entre une classe sociale et le reste de la société n’était pas achevée, si bien que tout le clan ou tout le village se trouvaient représentés par le chef de clan ou le chef de village et engagés derrière eux. Cet aspect collectif et éminemment social, à mon sens important et déterminant, va disparaître peu à peu au profit du caractère privé et domestique de l’échange. Ce n’est pas tout, dans les sociétés sans État même le troc gardait son humanité dans le sens où les modalités de l’échange n’étaient pas fixées au préalable et que l’initiative du retour était laissée au partenaire, qui se voyait ainsi reconnu dans sa dignité d’être humain. Tout change avec l’apparition de l’État : l’Idée capitalisée existe bien toujours, mais elle se trouve désormais confisquée par une partie de la société ; la pensée sous sa forme générique, existe bien toujours et sous la même configuration, comme pensée spéculative, mais elle devient l’apanage d’une classe sociale ; enfin l’échange lui-même se transforme et se réifie, ce qui était un échange entre humains (vus dans leur dimension collective et sociale) par le biais d’objets de valeur, devient un échange entre des choses qualifiées de marchandises, par l’intermédiaire des humains.

Dans les prochaines notes anthropologiques, je vais m’intéresser aux conséquences sur le plan théorique de cette transformation à l’intérieur d’une société complexe. Quels sont les changements notables concernant le capital ou l’idée ? Que signifie sur le plan social l’apparition de la monnaie dans le sens d’argent que nous lui donnons habituellement ? Quel est le rapport entre le capital et l’État ? Nous les avons séparés, cette séparation est-elle justifiée ? Dans quelles mesures l’est-elle ? Les interrogations ne manquent pas c’est que nous avons affaire à un véritable bouleversement anthropologique dans la mesure même où il concerne l’humain et notre devenir.

Le développement de notre civilisation prenant ses racines dans la Grèce antique me fournira le fil directeur à partir duquel j’essaierai d’aborder les problèmes que suscite le passage de la société originelle ou primitive, dans laquelle n’existe pas la séparation consécutive à l’émergence d’une classe sociale, à la société complexe marquée par l’apparition d’un pouvoir séparé. Loin de chercher à les résoudre, je me contenterai de les signaler et de les formuler dans la mesure du possible.

☀

Marseille, le 12 février 2019

Georges Lapierre

lavoiedujaguar.net

lavoiedujaguar.net

Messages

1. Notes anthropologiques (XXXI), 23 février 2019, 05:30, par Yannis KARAKOS

La suite vite !