Tout en haut du mât se trouve juché le musicien. Il accompagne le vol des « aigles » du son lancinant de sa flûte. À Tamaletom, la flûte était faite d’un roseau maigrelet, qui permettait de tirer des sons aigres et aigus ; elle était décorée en son milieu d’une plume d’un rouge vif, que le souffle du musicien agitait. Autrefois le musicien et le maître de danse se succédaient en haut du mât, le musicien dansait tout en jouant d’un petit tambour et de la flûte, puis prenait place parmi les danseurs (comme quatrième danseur), ensuite le maître du rituel dansait à son tour, faisait des offrandes aux quatre points cardinaux, puis imitait le vol d’un rapace. Les deux fonctions, celle de musicien et celle de chef des danseurs, sont séparées, mais parfois elles peuvent être confondues. Souvent le musicien est aussi le chef des danseurs, comme aujourd’hui dans la capitale, et il joue assis sur le bloc giratoire. À Tamaletom, elles étaient séparées et le musicien était resté au pied du mât. Le chef des danseurs ou encore le maître du rituel, était appelé le k’ohal. À Xilatzen, dans l’hacienda Tancolol, il était appelé « dame aigle » ou « mère aigle », nous dit Guy Stresser-Péan.

L’exercice rituel du chef des danseurs ou k’ohal est particulièrement vertigineux et très dangereux, il consiste à se mettre debout à la cime du mât, tout en haut de la « pomme », c’est-à-dire du bloc terminal de forme cylindrique qui commande tout le dispositif giratoire. Dans la main droite, il tient une petite bouteille d’eau-de-vie, d’aguardiente, dans l’autre, une calebasse, una jícara, richement décorée qui représente l’Océan ou la jeune déesse de l’eau, cette jícara est recouverte d’un tissu blanc symbolisant les nuages, le voile dont se couvre l’Océan. Le k’ohal tend les bras en direction de l’orient dans un geste d’offrande, puis il danse au rythme de la flûte. Il prend ensuite une gorgée d’aguardiente et la recrache en la vaporisant, il fait quelque pas de danse puis il lance un cri prolongé d’une seule note, et se tourne vers le nord, où il exécute le même rituel (danse, présentation de l’eau-de-vie, de la jícara, aspersion et cri) ; il renouvelle ensuite l’opération en direction de l’ouest puis du sud (Stresser-Péan, 2016).

Puis il remet la bouteille, la calebasse et le tissu aux danseurs qui sont assis en dessous de lui, il prend un couvre-chef de plumes dont il se coiffe et un sifflet. Il se redresse, le visage tourné vers l’orient et se met à danser, au son de la flûte, en imitant le vol d’un oiseau, tenant dans ses mains un assemblage de plumes et battant l’air de ses bras ; avec son sifflet, il imite le criaillement de l’aigle. Il est devenu le Roi des aigles, qui plane tout en haut du ciel quand le soleil est à son zénith. Il se tourne ensuite successivement vers le nord, l’ouest et le sud où il rejoue la même pantomime. Le rôle du k’ohal se termine, il range ses accessoires dans son morral [1], c’est au tour des danseurs à entrer en scène, ils se jettent à la renverse dans le vide pour tourner suspendus à leur corde, la tête en bas et simulant, les bras tendus et en sifflant, le vol des rapaces planant au-dessus de la terre (Stresser-Péan, 2016). Le k’ohal, quant à lui, descend le long de la corde d’un des danseurs en accomplissant quelques acrobaties.

Danser à quinze ou vingt mètres du sol, et parfois plus, sur une superficie de trente centimètres de diamètre est sans aucun doute un exercice périlleux, remarque Guy Stresser-Péan et il ajoute que les Indiens gardent le souvenir de chutes mortelles. L’esprit du k’ohal transformé en aigle va alors rejoindre les esprits des guerriers morts au combat et qui accompagnent le soleil dans son cours de l’est au zénith. Ne disait-on pas que les guerriers morts au combat ou sacrifiés se convertissaient après quatre ans en aigles pour redescendre sur la terre [2] ? Et il nous est permis de supposer que la Danza de los Voladores ou Danza de las Águilas rappelle et commémore toujours ce mythe antique, désormais effacé de la mémoire des hommes. Mais était-il vraiment effacé, n’y a-t-il pas une autre forme de mémoire, je dirai plus organique, plus proche de la réalité, qui n’atteint pas nécessairement le seuil de la conscience, mais qui se confond avec l’être et qui l’imprègne ? Pour se mettre debout et pour danser tout en haut du mât, il faut déjà être un aigle, il faut déjà avoir le soutien et l’accord des dieux ou des esprits pour s’élever ainsi au point le plus haut du ciel. Et cet accord des dieux et des esprits est ce que nous pouvons appeler une vocation. Et cette vocation du k’ohal, qui le conduit à monter et à s’élever sans trembler au zénith, est bien la preuve de l’existence des dieux, ou des esprits. C’est bien là une évidence pour l’Indien qui regarde la scène d’en bas et cela pourrait être une évidence aussi pour l’anthropologue. Perché tout en haut du mât, le k’ohal n’est pas seulement possédé par l’esprit de l’aigle, il est un aigle, et le cri qu’il lance aux dieux est semblable au cri des aigles qui, perchés à la cime des arbres les plus hauts de la forêt, en appellent aux dieux avant de se lancer à la chasse. L’anthropologue peut bien chercher le sens de cette danse, il est devant ses yeux, il imprègne toute la chorégraphie, il est contenu dans la danse, il est la danse même.

Vêtu d’une tunique rouge barrée d’une écharpe bleu-ciel, le k’ohal se trouve sur un à-pic du temps — ou de la temporalité de l’être — et il est amené, sur le plan spirituel, à livrer une bataille où il joue sa propre vie. Personne ne peut être k’ohal si ce n’est là son destin ou sa destinée, su pitob, disent les Indiens, s’il n’a pas été dès sa naissance remarqué et élu par les dieux : c’est un présent qu’il a reçu des dieux ou des esprits en venant au monde. Ce pouvoir est en sommeil jusqu’au jour où il se révélera au futur maître de la danse, le plus souvent au cours d’un songe. Alors il se saura habité par l’esprit d’un aigle. L’aigle sera son nahual, son double animal en lui et il aura la faculté de se transformer, de se métamorphoser, en aigle, de devenir aigle [3]. À Tanlajas, cette vocation ou cette inspiration des dieux, cette élection se « matérialise », nous dit Guy Stresser-Péan, grâce à la découverte de pierres sacrées. Selon ses informateurs, le k’ohal doit avoir deux pierres magiques ou talismans, la « pierre du cœur » et la « pierre du soleil ». Il les voit d’abord en rêve, puis, peu après, il les trouve par hasard ; c’est alors qu’il a la révélation et qu’il se sait appeler à devenir un k’ohal de la Danza de los Voladores.

Cette connaissance intime de son être nahual, de l’esprit qui l’habite et la faculté de se transformer en son double animal font du k’ohal ou maître du rituel un chamane doté de pouvoirs importants et parfois inquiétants. Il en usera pour faire en sorte que la cérémonie se passe bien et sans incidents notoires. Au cours de la nuit qui précède la première danse, il lui arrive de rêver que, devenu aigle, il vole vers la grande montagne sacrée de l’Ouest où il rencontre le Septuple Roi qui a charge de recevoir le soleil au couchant. C’est un dieu néfaste et exigeant qui réclamera une offrande afin que tout se déroule bien. Feu le vénérable Martín Crisóstemos, maître du rituel et musicien, jouissait d’une grande réputation comme guérisseur et sorcier à Tamaletom. Il n’était pas le seul à avoir une telle notoriété, en général les chefs des danseurs ont laissé le souvenir de « sorciers » dotés de pouvoirs magiques ; tel était le cas, par exemple, d’Eusebio de Tanlajas, qui, dit-on, pouvait se métamorphoser en oiseau et voler dans les airs pendant la nuit. Maximiano Trinidad, fils de Martín Crisóstemos et qui a dirigé la danse de 1938, était considéré comme un bon guérisseur et le prestige personnel dont il jouissait parmi la population « était précisément celui qui entourait les sorciers [4] » (Stresser-Péan, 2016).

☀

Le livre de Guy Stresser-Péan est magnifiquement illustré par des croquis, des photographies, des dessins. Nous y trouvons dessins ou photographies des codex où la Danza de los Voladores est reproduite (codex Fernandez Leal ; codex Porfirio Díaz ; codex Borbonicus). Ce qui nous amène à penser que ce rituel faisait partie des grandes cérémonies religieuses préhispaniques au cours desquelles on sacrifiait aux dieux.

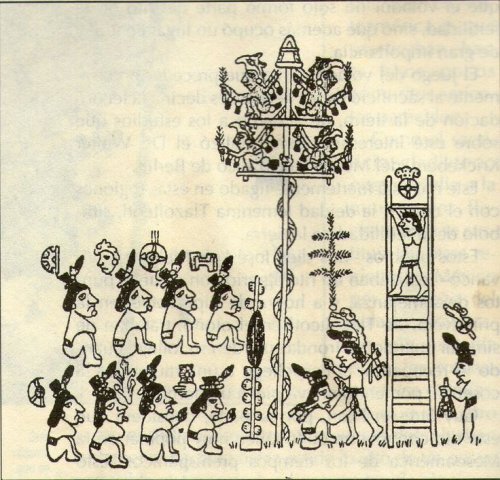

Dans le codex Fernández Leal, dont la photographie est reproduite dans le livre de Guy Stresser-Péan (figure 19) ainsi qu’un dessin (fig. 18), nous remarquons que, tout en haut du mât des voladores, sont perchés quatre hommes-oiseaux : Quatre hommes qui paraissent comme enveloppés de leur chrysalide aigle. Que tiennent-ils dans leur main, qu’ils présentent comme une offrande en direction des points cardinaux : une plume ? Un rameau ? L’étude du rôle et de la place de la Danse des Aigles dans les grandes cérémonies religieuses préhispaniques reste à faire ; elle nous permettrait de saisir tout un système de correspondances entre les différents rituels qui ont lieu en ces occasions et au sein duquel la Danse des Aigles fait sens. Ainsi pourrions-nous saisir cette danse dans un ensemble plus vaste constituant une cosmogonie, dont elle est un élément signifiant au sein d’autres éléments, et dont elle reçoit, de ce fait, tout son sens.

Le dessin d’un mât dressé lors de l’antique fête aztèque de Xocohuetzi tiré du codex Borbonicus (fig. 32) montre au sommet du poteau les attributs de Xiuhtecutli, « Notre Seigneur Feu ». C’est un dieu important de la cosmogonie aztèque, c’est l’aïeul, le dieu vieillard, el Abuelo Fuego, celui qui se trouve avant toute chose. Il est au centre de l’univers : partout où il est, il marque le centre d’un monde ou d’un univers à partir duquel une cosmogonie, c’est-à-dire un discours qui fait sens, peut se dessiner et se déployer géographiquement, avec ses lieux sacrés, dans les quatre directions. Il se trouve au Ciel du Soleil à Tonatiuh ilhuicac.

Le culte de Xiuhtecutli est lié au sacrifice au moyen des flèches. Sur le codex Fernández Leal (fig. 18 et 19), nous apercevons, juste à côté de la Danza de los Águilas, un captif, pieds et poings liés aux montants d’une construction qui ressemble à une échelle, transpercé par les flèches lancés par un groupe de guerriers qui se trouvent tout en bas. Cette scène se reproduit dans le codex Porfirio Díaz (fig. 20 et 21 du livre). La Danse des Aigles semble bien être mise en relation avec : d’une part Xiuhtecutli et, d’autre part, le sacrifice au moyen des flèches. Le sommet du mât, qui se trouve au point le plus haut du ciel, au zénith du soleil et où le k’ohal fait une offrande aux quatre points cardinaux, peut bien être la demeure de Xiuhtecutli, mais qu’est ce qui peut bien relier le Grand-Père Feu au supplice par les flèches ? Poussons encore un peu plus loin notre investigation.

Le rituel du sacrifice d’un guerrier captif fléché par des guerriers mexicas est appelé tlacacaliliztli et des auteurs comme Carlos Javier González González le rapprochent du sacrifice du guerrier captif qui doit lutter, attaché à un monolithe circulaire, le temalácatl, contre quatre guerriers, deux guerriers aigles et deux guerriers jaguars ; ce rituel sacrificiel, dit sacrifice du gladiateur (sacrificio gladiatorio) a pour nom nahuatl tlahuahuanaliztli. Ce simulacre de combat, qui a lieu le jour qui suit le sacrifice des captifs en haut de la pyramide consacrée au dieu tutélaire (dans le cas des Mexicas à Huitzilopochtli), est une manière de reconnaître à la fois la valeur guerrière exceptionnelle de ces prisonniers et la valeur tout aussi exceptionnelle de ceux qui les ont capturés. La relation qui existe entre le supplice des flèches et le culte de Xipe Tótec (Notre Seigneur l’Écorché) ne peut être mise en doute affirme Carlos Javier González González dans son livre consacré à Xipe Tótec [5], même, ajoute-t-il, si ce supplice est aussi en relation avec les cultes de la Déesse Mère et du Dieu Feu. L’intuition que la Danse des aigles est un hommage rendu aux guerriers morts au combat se trouve renforcée par ce contexte rituel dans lequel elle semble s’intégrer : celui de la guerre. Mieux encore, il est dit que les captifs morts ainsi sur la pierre du sacrifice se transforment en aigles et rejoignent la maison du soleil [6]. Ce contexte rituel ouvre sur toute une cosmogonie dans laquelle la guerre est perçue comme une activité liée au devenir de la société, s’inscrivant dans une vision du monde propre à la culture mésoaméricaine.

Le culte rendu à Xipe Tótec nous plonge aux fondements religieux de la civilisation où l’être se confond avec sa nourriture : l’homme de maïs — la nourriture, le maïs, étant essentiellement spirituelle, à la fois produit de la vie sociale et générant la vie sociale, l’esprit se faisant chair. Au cours de la cérémonie tlacaxipehualiztli consacrée à Xipe Tótec, « Notre Seigneur l’Écorché », les prisonniers immolés en haut du temple aussi bien que les captifs morts dans un combat simulé étaient écorchés et dépouillés par les prêtres. Leur peau était alors portée comme un trophée pendant les vingt jours du mois consacré au dieu, et les corps, dépecés et mangés au cours d’un banquet rituel. Comme si les Aztèques devaient prendre au mot l’expression « homme de maïs ». Ces mœurs ne sont pas sans évoquer les coutumes des tribus tupi-guarani [7] au cours desquelles les captifs étaient sacrifiés, parfois après un simulacre de combat, puis mangés ; elles apportent peut-être quelques éléments pour notre compréhension du cannibalisme.

Un autre dessin tiré du codex Borbonicus (fig. 34) représente un personnage mythique agrippé à un mât cosmique qui prend naissance dans l’Océan pour s’élever jusqu’au ciel étoilé. À la cime de ce mât de cocagne se trouve le dessin symbolique d’une étoile à quatre branches — qui évoquent la place où se tiennent les danseurs-aigles. De cette étoile jaillit et bourgeonne un agave représenté symboliquement par sa corole d’épines. Tout au-dessus se trouve le ciel étoilé. Que viennent faire ici les épines de maguey ? La réponse se trouve peut-être dans une note [8] que j’ai relevée dans le livre de Carlos Javier González González où l’auteur fait référence à Sahagún. Il y est dit en substance que le franciscain voit dans le supplice des flèches comme un moyen pour accéder au Ciel du Soleil (Tonatiuh ilhuicac) pour ceux qui sont nés sous le signe ce calli (un maison) — comme pour ceux qui sont sacrifiés en se battant sur la pierre temalácatl — et comme forme de châtiment pour ceux qui ont commis l’adultère ou qui se sont enivrés de pulque (alcool tiré de l’agave). Dans un autre codex aztèque (Tonolamatl d’Aubin, mais qui n’est pas dans le livre), nous retrouvons un dessin presque semblable où le mât de cocagne ressemble bien à une hampe d’agave le long de laquelle grimpe un borracho [9] euphorique.

lavoiedujaguar.net

lavoiedujaguar.net