« Ce principe de l’échange-don a dû être celui des sociétés qui ont dépassé la phase de la “prestation totale” (de clan à clan, et de famille à famille) et qui cependant ne sont pas encore parvenues au contrat individuel et surtout à la notion de prix estimé en monnaie pesée et titrée. » (Mauss, 1950, « Première conclusion », p. 227.)

Dans cette première conclusion de son essai consacré au don, Marcel Mauss passe directement des sociétés sans État qu’il vient d’étudier à la société contemporaine qui est la sienne et où il existe monnaie et « contrat individuel ». Pour lui, il n’y a pas rupture mais continuité. De la pensée du don qui anime la société kwakiutl ou la société trobriand à celle de l’argent et du commerce qui nous anime, il y a seulement un développement uniforme de la pensée, un raffinement, au mieux un progrès et, j’ajouterai, un progrès nécessaire, qui se trouve dans l’ordre des choses. Il ne note pas une modification profonde entre l’homme et la pensée qui l’anime, il ne note pas une séparation, un décalage, une transformation radicale de la pensée dans le passage de l’échange-don à l’échange marchand. Pour lui, pas de surprise : l’échange marchand se présente comme la suite logique de l’échange-don [1]. Pour moi, le changement est total et il ne peut s’expliquer que par le passage d’une pensée non aliénée à une pensée aliénée. Et cette histoire de la pensée comme Histoire universelle de l’aliénation de la pensée concerne uniquement notre civilisation [2], c’est-à-dire le monde occidental, chrétien et marchand même si nous avons tendance à entraîner pas mal de peuples dans notre aventure que je juge malheureuse. Les peuples trobriandais ou du Nord-Ouest américain ont eu l’intelligence, la sagesse ou l’opportunité de ne pas s’engager dans la voie aventureuse de l’universalisme et de l’aliénation, même s’ils doivent en subir désormais les pressions. Ce mouvement de la pensée et de ses transformations propre à notre histoire suit et se confond avec le développement de la société, ses changements et ses transformations. C’est à partir du moment où apparaît dans la société une fracture, une séparation, qu’il y a, sur le plan de la pensée, aliénation. Pensée (chez l’être humain) et vie en société forment un tout au point où pensée et société sont indissociables. La pensée chez l`homme, la pensée sous sa forme subjective, n’est qu’un aspect de la pensée comme réalité, c’est-à-dire comme totalité, comme pensée se réalisant, comprenant à la fois le sujet social et la société. Il y a aliénation ou séparation sur le plan de la pensée quand, dans la société, se fait jour une séparation entre ceux qui ont un pouvoir et ceux qui sont soumis à ce pouvoir (et le pouvoir reste toujours le pouvoir de la pensée).

Dans des notes antérieures [3], je me suis surtout penché sur ce qui, à mon sens, constitue le fondement de toute société, la pensée spéculative. Cette pensée spéculative trouve son expression la plus visible dans le don sous sa forme agonistique, dont le kula ou le potlatch offrent des exemples largement étudiés par différents anthropologues. J’ai été conduit à critiquer un courant anthropologique qui cherche à déceler dans ces pratiques l’ébauche sous une forme archaïque d’éléments constitutifs de notre civilisation : la monnaie, le crédit, la dette, l’intérêt, etc. Je n’ai pas cherché à faire la critique de l’autre courant qui présente l’humain comme un « patchwork coloré » fait de l’assemblage de toutes les cultures. D’une part, je l’avais déjà faite [4] ; d’autre part, marquer ainsi une pseudo-égalité entre toutes les cultures en les mettant sur le même plan reste une manière trop facile de dédouaner notre propre civilisation et de ne pas en saisir l’aspect important qui la distingue irrémédiablement des autres civilisations, et plus précisément des civilisations dites primitives ou originelles. À partir de l’idée que la pensée spéculative se trouve à l’origine de toutes les sociétés, je me propose ici de relever et de marquer la différence qui existe entre les sociétés sans État, c’est-à-dire dans lesquelles il n’existe pas de séparation marquée entre une catégorie sociale (ou classe sociale) et l’ensemble de la population, et notre société dans laquelle le point de vue d’une catégorie, celle des marchands, domine outrageusement l’ensemble de l’activité sociale.

La philosophie sociale, dans laquelle je me suis engagé, consiste à voir dans la vie sociale l’expression même de la pensée. Elle nous conduit avant tout à repérer, à noter et à préciser quelques moments clés en relation avec certaines notions : par exemple, il y a aliénation quand, au sein de la société, se fait jour une séparation entre ceux qui ont la pensée de l’activité sociale dans son ensemble (ou encore dans son universalité) et le reste de la population soumise, cette population, à cette pensée qui la dépasse et la domine. Il n’y a pas aliénation de la pensée quand il n’y a pas dissociation à l’intérieur de la société. Dans les sociétés que nous avons évoquées précédemment cette séparation n’existe pas, ainsi que l’avait déjà noté Marcel Mauss : « Le chef se confond avec son clan et celui-ci avec lui ; les individus ne se sentent agir que d’une seule façon. » Le frère aîné, le grand frère, le Big Man, le chef sont l’émanation de la collectivité, ils ne sont pas séparés de la lignée, du clan ou de la tribu qui les ont investis, ils en sont l’esprit, la pensée et la volonté, ils en sont la parole vivante et leur tâche consiste le plus souvent à rappeler dans des discours les usages et les coutumes de leur communauté ainsi que ses exploits légendaires ; la chefferie peut bien être héréditaire, sa fonction consiste à figurer l’être collectif et à l’évoquer. Le chef fait corps avec le groupe au point où il lui est impossible d’aller contre les souhaits de la collectivité — alors même qu’il est chargé d’en être l’expression.

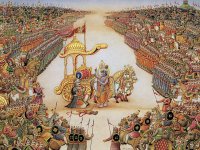

Qu’une société soit hiérarchisée ne signifie pas nécessairement qu’il y a rupture dans la société : les différentes castes s’emboitent les unes dans les autres pour former un puzzle dans lequel la position de chaque caste, de la plus humble à la plus haute, tient un rôle reconnu dans l’édification de l’ensemble, dans la constitution de la société perçue comme un tout. Là encore, il n’y a pas à première vue fracture et séparation ainsi que l’a signalé Louis Dumont [5] dans ses études où il oppose deux idéologies : l’individualisme et la hiérarchie [6]. La pensée spéculative est seulement endiguée par l’ordre hiérarchique quand chaque caste se trouve définie par sa position et sa fonction dans l’ensemble. Et au bout de la chaîne se trouve le brahmane, celui qui reçoit : la figure où s’engloutit l’activité sociale, la figure où s’engloutit le don. Le Mahabharata est l’histoire d’un gigantesque potlatch [7].

Dans ses recherches sur la société kwakiutl, Franz Boas a pu noter que, de façon générale, le rang était déterminé par l’ordre de naissance et que la lignée la plus « noble » était celle du premier-né ; le rang le plus bas étant occupé par le dernier-né. Dans une légende kwakiutl on dit même que le plus jeune de cinq frères « n’était pas bien soigné par son père et était comme un esclave ou un chien ». Je me demande d’ailleurs si les termes de noble et d’esclave ne risquent pas de prêter à confusion. Par exemple ceux qui sont définis comme esclaves par les anthropologues ne sont pas « réduits en esclavage » et contraints à travailler pour un maître, ce sont ceux qui, du fait de leur naissance — les derniers-nés —, ou de leur origine — étrangers à la société kwakiutl et adoptés par une famille — se retrouvent sans positions, ni privilèges, ni noms, dans la société, mais ils peuvent toujours se marier et même avec des personnages de haut rang. Tout ce jeu des noms, des positions (et des privilèges qui y sont attachés) propre à la société kwakiutl semble plutôt fournir l’occasion d’un échange sans fin entre les membres d’un clan ou d’une tribu à l’occasion des mariages ou pour toutes autres raisons. Une société peut bien reposer sur la primogéniture sans pour autant être une société de classe.

Il peut y avoir des positions privilégiées et des charges ou des fonctions plus valorisées que d’autres dans un système hiérarchique, cas le plus extrême, sans qu’il y ait constitution d’une classe sociale accaparant la pensée spéculative à son seul profit. La pensée spéculative reste encore le lot commun, le lot de tous alors même qu’elle paraît s’éloigner de la vie quotidienne. C’est elle qui anime l’activité de chacun même si dans une société hiérarchisée le retour est celui de toutes les autres castes ; quant au don lui-même sous sa forme de potlatch, il se perd alors dans l’abîme de la pensée, dans le vide de la spiritualité, et le retour n’est plus que « la pensée du retour », sa spiritualité, il est à la charge des dieux, ce sont eux qui rendent. Dans une autre vie ? C’est un cas limite, le moment d’un basculement de la pensée en équilibre entre non-aliénation et aliénation. Et c’est bien cette hésitation, ce flou de la pensée, dont se sont inspirées les religions pour se développer en connivence avec l’universalisme naissant [8].

La pensée spéculative se trouve au point de départ de l’activité sociale tout entière, c’est elle, pour prendre un exemple connu, qui anime le chasseur guarani, qui le fait se lever, prendre son arc et s’enfoncer dans la forêt. Il pense au gibier qu’il va tuer, mais au-delà, il pense au don qu’il fera à la collectivité, et, au-delà encore, à la reconnaissance sociale et au retour tangible qui en résultera : celui d’un autre gibier tué par un autre chasseur appartenant à sa communauté. Et c’est bien cet échange sous forme de dons qui fonde une communauté de pensée, c’est-à-dire une société dans laquelle chaque membre est animé par cette pensée du don et de son retour. Quel est donc l’événement qui va créer la rupture, la dissociation, la disjonction au sein d’une société et marquer ainsi le point de départ de l’aliénation de la pensée ? La pensée spéculative restera toujours au centre de l’activité sociale, mais elle ne sera plus l’apanage de tous, elle deviendra le privilège d’une classe.

La thèse que j’ai soutenue dans Être ouragans, et qui m’apparaît de plus en plus plausible, est la rencontre entre peuple guerrier et nomade et peuple ou population sédentaire débouchant sur la constitution d’une société complexe reposant sur la subordination des peuples autochtones à une aristocratie guerrière issue du peuple conquérant. Les exemples ne manquent pas aussi bien en Afrique, en Asie, en Océanie, en Amérique que dans notre vieille Europe avec la conquête romaine et l’invasion des barbares, des Goths, Wisigoths, Francs, Saxons, Angles, etc. Ce sont bien les descendants de ces envahisseurs qui vont constituer, en s’alliant à l’Église ou théocratie romaine, une nouvelle classe sociale ou classe de la pensée, organisant la subordination (quand ce n’est pas l’assujettissement) de la population paysanne originaire. Et cette subordination est la subordination à sa pensée. C’est cette aristocratie, ce sont ces élus de la pensée qui vont se prévaloir de la pensée spéculative dans sa dimension universelle, c’est-à-dire commandant l’ensemble de l’activité sociale. La population reste assujettie à cette pensée qui se présente pour elle comme aliénation, c’est-à-dire comme quelque chose qui lui est à la fois proche et étranger. Sur le plan sociologique dans lequel nous nous sommes engagés, il convient de prendre le terme aliénation dans son sens propre : ce qui est autre, ce qui est étranger, en l’occurrence la pensée du peuple conquérant, de l’étranger, et qui va devenir celle d’une aristocratie guerrière, d’une classe sociale — la noblesse —, et à laquelle il convient de se soumettre. L’aliénation de la pensée consiste à voir sa propre pensée occupée, envahie (dans le sens propre des termes) par une pensée étrangère. Sur le plan social, l’aliénation est bien l’aliénation de la pensée d’un peuple placée, cette pensée, sous la tutelle d’une pensée effectivement étrangère, celle d’un autre peuple.

Cette refonte d’une vie sociale élargie à deux peuples — un peuple dominant et un peuple ou des peuples dominés — dans laquelle une classe aristocratique issue du peuple conquérant va dominer la vie sociale, représente le premier pas de l’aliénation de la pensée. La population dominée garde encore à travers ses traditions, ses usages et ses coutumes, une relation forte, étroite et vivante avec sa pensée originelle : un savoir-vivre qui se perpétue de générations à générations, mais qui se trouve désormais sous le contrôle vigilant d’un pouvoir attentif à en interdire tout débordement. Et nous voyons se développer, principalement par le biais des ordres religieux appuyés par la force coercitive des armées seigneuriales, tout un programme de contrôle social qui consiste essentiellement à mettre sous tutelle cette pensée originelle. Que signifie cette mise sous tutelle et quelles en sont les conséquences ?

Nous assistons à la formation d’une nouvelle société animée à nouveau par une pensée unique, ou qui se veut toujours animée par une pensée unique et universelle [9]. Mais cette pensée n’est plus vécue directement comme elle pouvait l’être au cours des échanges cérémoniels quand « on se donne en donnant [10] » ; elle se présente désormais sous une forme aliénée, comme apparence ; elle n’est plus subjectivement saisissable, elle se donne à voir, elle est en quelque sorte condamnée à se donner à voir, à se montrer — c’est ce que nous pourrions appeler l’effet pervers (ou la conséquence) de l’aliénation, l’effet miroir de l’aliénation. Nous avons affaire à la civilisation de l’apparat, du luxe et de la magnificence. Et les grands de ce monde, les nobles guerriers peuvent bien rechercher l’exploit et l’honneur sur les champs de bataille, le graal de la pensée leur échappe fatalement : ils ne sont plus porteurs de l’esprit de tout un peuple, le lien est coupé ; ils se sont coupés de la source vive de l’esprit : la communauté des hommes. Cet éloignement les contraint à feindre, à feindre la richesse dans une surenchère de luxe. La noblesse de robe se complait dans le faste et la pompe, la noblesse d’épée dans l’apparat et l’éclat. Ils ne donnent plus, ils ne se donnent plus, ils se donnent à voir ; ils se montrent avec ostentation comme appartenant à la classe de la pensée, mais l’esprit s’est dérobé à tout jamais. Ce décalage dans la pensée met la société en porte-à-faux avec l’esprit qui l’anime. Cette contrainte du paraître encourage à un repli sur soi, à une accumulation de biens et de propriétés contraires à l’esprit du don qui était censé les inspirer. Les maîtres et seigneurs peuvent bien chercher à renouer avec la pensée dans sa dimension universelle, ils restent entre eux. Cette fracture dans la société contraint l’universel à apparaître, il n’est plus directement vécu, ce qui ne l’empêche pas d’agir : il est contraint à se montrer, il doit se donner à voir [11] ; et les nobles convoquent avec une obstination aveugle toute la société à cette tâche.

Ce n’est pas tant l’existence de plusieurs mondes qui pose problème, plusieurs mondes ou plusieurs universels peuvent bien coexister, le problème surgit quand un monde ou un universel cherche à assimiler d’autres universels pour apporter un point de vue unique : ne plus faire qu’un seul monde ou une seule civilisation. Se fait alors jour à l’intérieur de ce nouvel universel comme une fracture, une séparation et ce nouvel universel s’érige comme aliénation de la pensée. La domination d’un peuple sur d’autres peuples n’est qu’un moment du procès d’aliénation de la pensée. Il a rencontré ses limites dans l’Histoire universelle de la pensée comme aliénation de la pensée. La noblesse garde encore comme une nostalgie du temps ancien où elle formait un peuple et elle reste attachée à travers son goût pour l’ostentation à la pensée sous son aspect agonistique. Elle reste encore une classe qui garde une dimension sociale. Il en va tout autrement avec le marchand. Les marchands forment une catégorie sociale qui n’existe pas dans ce que j’appellerai les sociétés primaires ou sociétés sans État. Cette catégorie apparaît dans les sociétés complexes qui connaissent une division du travail importante, elle est aussi, en tant que catégorie sociale constituée, directement en relation avec l’aristocratie, c’est elle qui lui fournit les biens dont elle a besoin pour se distinguer [12]. Elle devient indispensable mais elle reste socialement marginalisée. Les marchands sont des « métèques », des individus qui ne participent pas à la vie sociale proprement dite, ils restent étrangers à l’ensemble des coutumes, à tout ce qui constitue pour la population autochtone le ferment de leur vie commune [13]. Ils restent étrangers à la pensée sous sa forme non aliénée.

C’est pourtant cette catégorie de la société qui finira par imposer son point de vue sur le monde. Ce sont de parfaits étrangers à la vie sociale qui vont prendre le contrôle de toute l’activité sociale. Les nobles pouvaient bien être étrangers en tant que conquérants, ils n’étaient pas étrangers à la vie sociale proprement dite. Ce n’est pas le cas des marchands, ils ne viennent pas d’un peuple conquérant (même si certains peuples ont pu avoir vocation à faire du commerce), ils viennent de la société même, ce sont des étrangers dans la société. Ils sont étrangers dans la pensée ; du moins, leur point de vue est-il étranger au sein même de la pensée. Si nous continuons à saisir l’organisation sociale comme la réalité de la pensée, nous sommes amenés à conclure que la domination du marchand sur l’ensemble de l’activité sociale est la parfaite expression de l’aliénation de la pensée. La pensée spéculative se trouve toujours au centre de la vie sociale, mais comme pensée séparée du sujet social, elle n’est plus vécue directement, elle n’est plus la source vive qui anime le sujet, elle devient le but, l’objet de son activité. Dans le monde de l’aliénation tout est inversé ou les effets pervers de l’apparence. Le poids du paraître que nous avions noté dans la société féodale va se transformer pour devenir une attention aux choses elles-mêmes plus qu’aux personnes. Dans le défi ostentatoire de la noblesse, souvent ridicule et précieux, ce sont les personnes, les sujets qui cherchaient, assez vainement d’ailleurs, à se montrer, à se mettre en avant, à se pousser et à se faire valoir derrière leurs accoutrements et ces accoutrements se voulaient une mise en scène, une mise en valeur des personnes ; de nos jours, ils sont leur propre mise en scène et ils deviennent juges de la personne. Nous passons ainsi du paraître à l’apparence [14].

Dans une société marchande, la personne n’est plus saisie comme sujet social, comme être collectif ou appartenant à une collectivité définie, lignage, clan, tribu ; elle est appréhendée comme « ego », c’est-à-dire comme une personne socialement isolée, qui, à l’instar du marchand, n’est liée à aucune communauté humaine [15]. Une personne socialement isolée, l’individu en tant que tel, n’existe pas, nous nous trouvons tous dans une relation de dépendance les uns vis-à-vis des autres quasi absolue. Par contre le sujet social, lui, a bel et bien disparu, l’individu est seulement l’apparence du sujet social, son inversion : un sujet social qui n’est plus un sujet social [16]. Dans les notes anthropologiques précédentes, nous avons pu remarquer combien cette notion d’individu propre à notre monde venait perturber les analyses des sociétés trobriandaises ou kwakiutl faites par Marcel Mauss ou Franz Boas. C’est à cette notion d’individu que se rattachent les notions de crédit, d’emprunts, d’intérêts, tout ce qui a trait à l’argent. Le concept d’individu est irrémédiablement lié à celui de l’argent ou de la monnaie, ce qui signifie qu’il est irrémédiablement lié à l’activité marchande et au point de vue du marchand sur le monde et sur l’homme. Le marchand (comme tout individu) ne donne pas, il ne se doit pas aux autres, ce sont les autres qui se doivent à lui. Le monde marchand est un monde inversé, un monde cul par-dessus tête. J’ai pu dire que l’argent était la pensée du marchand matérialisée, la marchandise universelle s’échangeant contre toutes les marchandises : l’échange selon les marchands, la conception que les marchands se font de l’échange. Et cette conception que se font les marchands de l’échange n’est pas celle d’un Kwakiutl, d’un Tsimshian, d’un Maori, d’un Toungouse, d’un Chontal, d’un Binni’zá… Elle en est même l’inversion. Elle est l’inversion du don. Les marchands spéculent bien sur les échanges à venir, mais ce sont des échanges marchands qui n’ont rien à voir avec les échanges-dons, ces potlatchs qui rendent la vie passionnante, qui font que la vie d’un Trobriandais ou d’un Kwakiutl est une vie passionnante. Il nous reste les matchs de foot et c’est tout juste.

Jusqu’alors l’homme avait su se défier, se provoquer, rompre avec ses instincts qui l’incitaient à connaître une relation immédiate entre besoin et satisfaction pour devenir être humain, être de la pensée dans la ronde des dons et des échanges avec d’autres au sein d’une communauté de pensée ou communauté humaine, et former ainsi une société. Aujourd’hui, c’est la pensée qui semble s’être libérée de l’homme pour devenir, sous la forme de l’argent ou de la marchandise, l’objet de son activité, le but qu’il s’efforce d’atteindre, vainement d’ailleurs. En apparaissant, en devenant une pure apparence, l’humain devient un mirage, une pure illusion que les humains poursuivent avec obstination, aveuglément et sans répit. Dans le monde inversé de l’aliénation, ce qui était au commencement de l’activité humaine est devenu la fin de l’activité, ce qui était seulement esprit, ce qui était seulement pensé, ce qui était médiation est devenu l’objet immédiat de notre activité.

Dans les sociétés sans État, la valeur était attachée à l’homme dans sa dimension collective ou générique, à une lignée, à un clan ou à une tribu. Les jades, les tiki (talismans), les mwali (bracelets), les soulava (colliers), les plaques de cuivre sont la mémoire de la fête du don et du retour, la mémoire des prestations mémorables de la lignée, du clan ou de la tribu au cours de ces fêtes agonistiques, de la ronde des dons prestigieux à laquelle la communauté a participé avec honneur. Si un cuivre blasonné avait pris de la valeur au cours des potlatchs successifs et mémorables au cours desquels il avait été offert et acquis, c’est avant tout parce qu’il rappelait les défis lancés et relevés par les clans et les tribus. Ainsi l’histoire prodigieuse d’un cuivre au cours de laquelle il avait acquis de la valeur rappelait-elle l’histoire prodigieuse du clan et de la tribu au cours de laquelle les gens s’étaient défiés comme êtres humains, comme êtres pleins d’esprit, comme êtres spirituels en provoquant les autres clans. Dans le monde marchand, les choses ont absorbé la valeur des gens, qui, de toute façon ne connaissent plus une vie collective. L’argent a absorbé l’esprit qui revenait aux gens, l’argent a absorbé la valeur, il a absorbé la pensée. La valeur des cuivres, la valeur des perles ou des jades, n’évoque plus la fête au cours de laquelle l’humain se mettait en jeu : le genre, l’activité générique, est passé de l’humain aux choses et désormais on parle de la valeur du cuivre, du jade, du diamant ou de la perle.

« Vos plats vont être bientôt remplis, je vous salue donc encore, vous, humains qui prenez la place des esprits. [17] »

lavoiedujaguar.net

lavoiedujaguar.net