Lutter contre la mondialisation du capital au nom du travail, contre la globalisation de la spéculation financière au nom de l’argent « honnête », contre la dérégulation néolibérale au nom de l’État, fût-il démocratique, contre la globalisation au nom d’identités exclusives — n’est-ce pas rester dans les formes immanentes, les contradictions constituées et constituantes du système capitaliste ? La mondialisation néolibérale et la crise ne sont-elles pas les derniers stades d’évolution de la « société de marchandises » ? Cette civilisation, car il s’agit bien plus de cela qu’uniquement d’un système économique ou politique, n’est-elle pas entrée, avec la révolution micro-électronique, dans une phase d’autodestruction massive, une sorte de contradiction mortelle, qui, tout en libérant des potentialités énormes, risque d’engendrer une néobarbarie postmoderne ingérable ?

Il est évident que pour y résister, nous sommes obligés de critiquer, de mettre en question nos formes et modèles de lutte et d’alternative — non pas pour le plaisir un peu mondain de la critique, mais par le désir d’aller au-delà de la pratique qui semble aujourd’hui souvent insuffisante, voir coincée dans des impasses. Mais mettre en question ces pratiques et critiquer leurs faiblesses doit se faire dans le but essentiel d’en dégager les moments forts et les possibles d’une transformation vers un mouvement capable d’influencer le cours des événements qui, sans cela, ne donne pas beaucoup de raisons d’être optimiste. Il s’agit donc d’une critique du dedans, et non d’un traitement académique, faussement objectif, du haut d’un quelconque savoir.

C’est en considérant les forces destructrices libérées par la crise et la globalisation capitaliste, déjà à l’œuvre dans une très grande partie du monde jusque dans les bas-fonds des centres industrialisés, que je me permets de porter la contradiction par rapport à la théorie et la pratique antilibérale. Certainement pas pour renforcer ou recréer des batailles de clochers, mais parce qu’il me semble qu’une praxis de changement ou de transformation a pour condition sine qua non d’affronter les questions difficiles, celles qui nous empêchent de rester dans les catégories du système que nous voulons abattre, bref, celles qui nous font mal parce que nous sommes nous-mêmes des individus issus de cette civilisation et nos références sont formées par elle.

Travail et capital

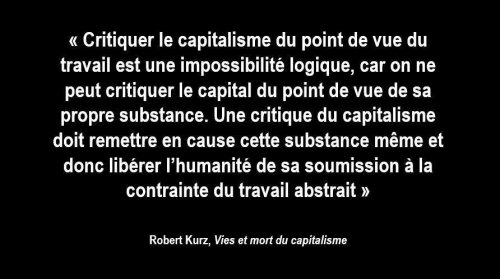

La gauche traditionnelle considère en général le travail comme l’activité humaine d’échanger avec la nature et de la transformer, qui, dans le capitalisme serait usurpée par le capital et dont il s’agirait de le libérer. Mais historiquement le travail a fait son ascension seulement avec le système fondé sur la production de marchandises. La marchandise est une chose produite pour l’échange, c’est-à-dire pour se réaliser sur le marché ; sa forme d’objet de satisfaction de besoins n’est pas sa caractéristique principale mais seulement un passage obligé. Le but de la production de marchandises est la réalisation de la plus-value : à partir d’argent (capital) créer la marchandise (travail) pour en faire plus d’argent (plus-value). C’est le mouvement autonome de l’argent dont le but absolu est l’argent lui-même.

Le travail est alors l’activité humaine de transformation de l’argent en plus d’argent, et ne recouvre absolument pas toutes les formes de reproduction des sociétés humaines à travers l’histoire et toutes les cultures humaines. Dans le capitalisme, c’est lui qui crée la valeur par la comptabilisation du temps de production et c’est pour cela qu’il doit être séparé, extrait du temps de vie en général et pressé dans une sphère à part dans laquelle règne uniquement sa propre logique de rentabilité mesurable et abstraite. Parce que séparé du sens même de la production, le travail peut produire une bombe atomique ou des sous-vêtements, cela lui importe peu.

« Dans les anciennes sociétés agraires existaient toutes sortes de formes de domination et relations de dépendances personnelles, mais on ne connaissait pas la dictature de l’abstraction travail. Les activités de transformation de la nature et de relations sociales n’étaient absolument pas autodéterminées, mais elles n’étaient pas non plus soumises à une “dépense de force de travail” abstraite ; elles étaient organisées par des réglementations complexes de lois religieuses et de traditions culturelles, impliquant des obligations réciproques. Chaque forme d’activité avait sa propre temporalité et son lieu spécifique, il n’existait pas de forme d’activité abstraite et universelle » [1] (Manifeste contre le travail).

C’est en admettant le caractère résolument historique du travail en tant que forme de reproduction, son inexistence dans quasiment toutes les civilisations pré- et non capitalistes, qu’une perspective au-delà de sa domination devient pensable et envisageable. C’est la révolution industrielle qui, dans un long processus, a réduit l’activité humaine à une marchandise, c’est-à-dire à un objet s’échangeant librement contre d’autres marchandises.

Le capital ne peut donc plus simplement être considéré comme le parasite exploitant le « bon » travail des « classes laborieuses », mais comme la forme spécifique d’organisation de ce travail, permettant de l’accumuler, de le centraliser, de l’investir, c’est-à-dire de garantir la « valorisation de la valeur ». « L’idole régnant (le travail) impose sa volonté dépourvue de sujet, par “l’imposture aveugle” de la concurrence, laquelle soumet aussi les puissants lorsqu’ils gèrent des centaines d’usines et déplacent des sommes faramineuses sur le globe. Car s’ils ne suivent pas cette logique, ils se font mettre hors jeu aussi brutalement que les “forces du travail” inutiles. C’est justement leur inconscience et non leur volonté subjective d’exploitation qui rend les fonctionnaires du capital tellement dangereux. Il leur est défendu encore plus de s’interroger sur le sens et les conséquences de leurs actes sans répit, leur permettant ni sentiments ni ménagements. C’est pour cela qu’ils parlent de réalisme quand ils détruisent les campagnes et les villes et appauvrissent les hommes au cœur même de la richesse » [2] (Manifeste contre le travail).

L’affrontement dynamique entre capital et travail a été le moteur du développement de ce système plus qu’un enjeu d’émancipation au-delà du capitalisme. [3] Cela a permis un affinement des relations au sein de la société et la régulation des forces destructrices de la logique de la concurrence, tout en lui créant le cadre et l’espace nécessaires à son expansion au sein d’économies et d’États nationaux.

Dans la crise actuelle, cet affrontement, qu’il soit « révolutionnaire » ou démocratique devient caduc, car depuis la dernière révolution technologique, celle de la micro-électronique, la productivité dépasse largement et durablement la possibilité de création de travail et de marchés. Dans une course effrénée, les gagnants, de moins en moins nombreux, accumulent du capital qui n’est plus investissable dans le travail qui continue pourtant à être l’unique forme de création de valeur. Obligé par les lois de la concurrence à augmenter la productivité, le capital coupe la branche sur laquelle il est assis.

C’est cela, et non une volonté ténébreuse et maçonnique, qui a mené à la fuite en avant dans l’escalade des dettes et de la spéculation. Cette escalade représente une énorme opération d’investissement dans du travail futur qui ne se réalisera plus, et cela risque d’engendrer dans un temps assez proche, l’écroulement en série des châteaux de cartes que sont les bulles financières.

Le travail cesse, par lui-même, d’être le moyen de socialisation absolu qu’il est devenu au bout de deux siècles de colonisation brutale du globe par la société de marchandises. Ce n’est certainement pas en son nom qu’une émancipation véritable est envisageable. Mais comme il a formé toute la vie et la culture, surtout, et le plus profondément, en Occident, comme ses valeurs et catégories (marché, État, etc.) dominent, à des exceptions près, toute l’humanité, comme il a été admis et assimilé comme principe quasi ontologique, son dépassement demande beaucoup plus qu’un changement organisationnel, de réformes économiques ou de répartition : il exige un changement culturel profond, impliquant toutes les catégories de l’activité humaine et toutes les sphères de la vie.

État et marché : les frères jumeaux

Pierre Bourdieu, dans « L’essence du néolibéralisme », dont il dénonce le caractère idéologique, termine par la réflexion suivante : « Parmi les collectifs, associations, syndicats, partis, comment ne pas faire une place spéciale à l’État, État national ou, mieux encore, supranational, c’est-à-dire européen (étape vers un État mondial), capable de contrôler et d’imposer efficacement les profits réalisés sur les marchés financiers, et, surtout, de contrecarrer l’action destructrice que ces derniers exercent sur le marché du travail, en organisant, avec l’aide des syndicats, l’élaboration et la défense de l’intérêt public qui, qu’on le veuille ou non, ne sortira jamais, même au prix de quelque faux en écriture mathématique, de la vision de comptable (en un autre temps on aurait dit d’“épicier”) que la nouvelle croyance présente comme la forme suprême de l’accomplissement humain » [4].

Autant que le capital et le travail, État et marché sont loin de représenter deux projets opposés. Les tendances étatistes et libéralistes ont, par leur confrontation, participé à l’édifice de la « société de marché ». Le principe de « volonté particulière » induit celui de la « volonté générale ». Les sujets de la concurrence se détruiraient mutuellement — car l’unique moteur de leur action doit être leur intérêt égoïste — s’ils ne s’affrontaient pas dans un cadre et avec des règles du jeu, c’est-à-dire l’infrastructure matérielle et humaine munie de moyens juridiques et répressifs. Pourtant, l’individu égoïste n’est pas l’expression d’une ténébreuse « nature humaine », mais d’une constitution historique bien précise. « Dans des sociétés prémodernes, que l’on peut, par ailleurs, juger comme on veut, la scission (entre homo economicus et homo politicus au sein des individus) n’existait pas. Il régnait plutôt une unité culturelle, un “cosmos”, auquel étaient soumises les différentes activités sociales. Le système moderne de production de marchandises a détruit ce “cosmos” des cultures anciennes sans pouvoir recréer un ordre fondé culturellement. À la place, la relation de l’économie et de l’ordre social a été inversée : l’économie n’est plus une fonction de la culture générale, mais au contraire, la “société humaine est descendue au statut d’accessoire du système économique” (Karl Polanyi). Cela veut dire que les hommes n’ont aucune cohésion au-delà de l’activité économique. Ils sont devenus des “individus abstraits” ou “individus isolés” qui ressemblent désespérément aux “monades sans fenêtres” du philosophe Leibniz. Leur cohésion sociale ne se fait que négativement par la concurrence économique. Le “Cosmos” culturellement établi a été remplacé par l’argent, de telle manière que le dénominateur commun de la société n’apparaît plus être humain, mais chosifié. Toute horde de loups est organisée plus socialement que les hommes de l’économie de marché » [5].

L’État, qu’il soit démocratique ou totalitaire est le terrain de l’affrontement d’une société d’individus économiques. C’est à travers la violence étatique que s’est instaurée la société marchande, dont l’origine « n’était pas l’élargissement des relations commerciales, élevant prétendument le bien-être, mais la soif monétaire des appareils d’État absolutistes pour financer leurs machines militaires. (…) Seulement de cette façon l’argent a pu devenir le motif social central et l’abstraction travail une exigence sociale centrale…) » [6] (Manifeste contre le travail).]] Bien sûr, des formes de commerce international et de marchés locaux ont existé dans des sociétés pré- et non capitalistes, mais ce n’était pas la généralisation évolutive de ces formes marginales qui auraient progressivement envahi toutes les relations sociales, comme le dit très clairement Karl Polanyi : « La différenciation nette entre commerce local et international peut sembler, au premier abord, trop rigoureuse, surtout parce qu’elle nous emmène à la conclusion assez surprenante, que ni l’un ni l’autre étaient à l’origine du commerce intérieur des temps modernes et par-là ne nous laisse aucune autre alternative que l’explication par un deus ex machina en forme d’intervention étatique » [7].

Toute l’histoire moderne a été celle de la relation entre la « volonté particulière » et la « volonté générale », de l’absolutisme à la révolution bourgeoise, en passant par le libéralisme, les dictatures, l’État providence jusqu’au néolibéralisme. Toute velléité de retour à un « État providence » un peu mythique, au niveau national ou planétaire, ne fait pas son compte avec la profonde irréversibilité de l’histoire humaine. Cet « État du bien-être » était, à la suite des guerres mondiales, lié à l’essor du fordisme, dernière grande révolution industrielle où le gain de productivité allait de pair avec un élargissement du travail et des marchés. Cela nécessitait l’augmentation grandissante de l’importance de l’infrastructure étatique, autant au niveau matériel qu’immatériel, d’ailleurs déjà fortement financée par l’endettement public. La rationalisation et l’automation dans l’industrie automobile par exemple ont fait que la voiture pouvait devenir un produit de consommation de masse pour lequel on devait créer un réseau routier adapté. Cette production « aspirait » des masses de nouveaux travailleurs, venant des campagnes et des (ex-)colonies, dans les usines, leur permettant l’acquisition du statut de citoyen [8]. C’est cette poussée de la productivité, accompagnée par une importance grandissante de l’État, qui a permis l’affinement et l’équilibrage des intérêts, la démocratisation, la « juridification » [9] des relations de la vie et des relations publiques jusqu’au moindre détail.

Désormais la tendance est fortement contraire. L’accroissement de la productivité a complètement dépassé celle du travail et des marchés. Depuis les années 1970, des économies nationales de plus en plus nombreuses sont exclues de la course et n’ont aucune chance de revenir dans la « communauté des concurrents ». Même les nations encore gagnantes sont gangrenées par cette évolution jusque dans leurs centres les plus prestigieux, et derrière les belles vitrines de Paris, Berlin et Tokyo, avancent la misère et l’exclusion, et se dessine la perspective des sociétés postmodernes ravagées par les lois de la concurrence. Alors que l’État continue à être le cadre général assurant le fonctionnement de cet affrontement, les « perdants » se voient, à la sortie de l’usine qui n’a plus besoin d’eux, perdre aussi leur statut de citoyen et la société a de moins en moins à faire de leur sort. Autant qu’un producteur ou commerçant fait faillite lorsqu’il n’arrive plus à vendre ses marchandises, le sujet de l’État perd sa citoyenneté s’il ne participe plus à la « communauté des concurrents ». Il s’agit évidemment d’un processus social qui ne se vérifie pas forcément tout de suite dans chaque cas individuel, mais les politiques d’asile et d’immigration, de démantèlement des systèmes d’aides sociales, etc. sont les meilleures signes de cette tendance.

La démocratie n’est donc pas l’anti-modèle de ce capitalisme sauvage, mais bien sa forme la plus évoluée, la plus mûre ou, si l’on veut, la plus blette. Le « peuple » qui y « règne » n’est rien d’autre que la communauté de monades monétaires, des propriétaires privés que l’on nomme les citoyens, des sujets dotés des mêmes droits fondamentaux. « Le droit de l’homme à la liberté n’est pas fondé sur le lien de l’homme à l’homme, mais plutôt sur la séparation de l’homme avec l’homme. Il est le droit de cette séparation, le droit de l’individu limité, limité à lui-même » [10] écrivait Marx. Seule la reconnaissance de l’autre en tant qu’égal permet de contractualiser, d’échanger de la marchandise et d’entrer en concurrence libre avec lui. Cette forme de relation sociale doit bannir toute dépendance personnelle directe, et c’est pourquoi l’utopie démocratique a été celle de la société bourgeoise contre la féodalité ou l’échange se heurtait à des formes d’interdépendances tout aussi nombreuses que diverses. « La relation entre employeur et employé devenait un contrat entre deux propriétaires autonomes concernant la vente et l’achat d’une marchandise, le travail. Pour assurer ce passage, obligé par la logique grandissante du marché, il fallait une formule pour le propriétaire qui ne dise rien sur la consistance empirique de sa propriété spécifique » [11].

C’est ce statut de propriétaire privé que défend la démocratie, à travers la « juridification » de tous les aspects de la réalité, à travers la réglementation juridique de chaque détail — où tout un chacun peut participer, par le vote ou par son entrée dans la politique, à la discussion et la décision tant que cela ne touche aux fondements mêmes : la société constituée d’individus séparés, libres et égaux, en concurrence sur la grande foire qu’est notre société.

La démocratie et les droits de l’homme sont des fonctions formelles, les commandements et les rituels du fétichisme de la marchandise, et c’est d’ailleurs en leur nom que l’on a mené les croisades de la modernité, que l’on a vidé de leur réel les cultures « barbares » pour intégrer ensuite leurs « dieux » dans l’Olympe marchand.

Cette forme d’universalisme unifie par l’égalisation mathématique (1 = 1, 1 homme - une voix) et soumet le processus vivant à des codes abstraits (liberté, égalité, justice), c’est-à-dire à des idées « pures » qui préexistent le vivant et dont il ne sera jamais plus que la copie imparfaite. Ainsi est née la « personne de droit », « l’homme abstrait » — l’exécutant d’images idéales ; il joue ses rôles successifs en tant que travailleur, consommateur, joueur de boules, démocrate, citoyen…

Mais ce statut de « personne de droit » (?) n’a évidemment pas été instauré du jour au lendemain et a été fait par un long processus de luttes. Les luttes syndicales et les mouvements sociaux ont été les cofondateurs de ce droit moderne. Et si à l’intérieur de ce processus ils ont pu jouer un rôle émancipateur, la continuation pure et simple de cette tradition constitue aujourd’hui une fausse piste qui peut être, selon les circonstances, réactionnaire, inefficace ou simplement ennuyante.

Aujourd’hui où l’automatisme marchand est en crise, l’utopie démocratique a perdu son souffle et il devient de plus en plus évident que ce n’est pas à travers ses institutions qu’un changement qualitatif est possible. Un peu plus d’impôts par ici, un peu plus de droits par là, tout cela paraît démesurément ridicule par rapport aux problèmes que nous avons à résoudre et qui touchent aux structures de base mêmes de la démocratie. On ne nous fera pas croire que tout cela, accompagné par des guerres à la périphérie, là où la crise nous montre déjà le vrai visage de l’avenir de notre belle civilisation, fera renaître une nouvelle ère démocratique. Aucune régulation consciente, ce que la politique n’a d’ailleurs jamais été que dans les livres scolaires, ne pourra régénérer une société faite par les lois inconscientes du fétichisme marchand. Seul son dépassement permettrait de stopper la catastrophe déjà bien avancée.

Valeur d’usage et valeur d’échange, sphère publique et privée : l’unité dans la séparation

Dominé par la logique de la valeur d’échange, autant que la société par l’économie, la valeur d’usage se présente comme l’ombre de celle-ci. Alors que la valeur d’échange est faite par la réalisation d’un produit sur le marché, la valeur d’usage, représentant son utilité matérielle et sensitive, se réalise dans la sphère privée.

Ces deux côtés de la vie moderne peuvent alors sembler complètement antagonistes. Si dans l’une prévaut la rationalité, dans l’autre la sensibilité, si dans l’une règnent les lois de la concurrence, dans l’autre se vit la communauté, la famille. D’ailleurs, l’une est habituellement attribuée à l’homme (ou au masculin) et l’autre à la femme (ou au féminin). On pourrait dire que la première est celle de la quantité et la seconde celle de la qualité. Mais cette scission ne s’apparente pas non plus à des « lois de la nature » et la qualité privée est une catégorie faite par la domination du quantitatif. La vie privée n’est qu’un avorton monstrueux du désir de vivre, justement privé de toute emprise sur l’extérieur des murs du foyer familial ou individuel de consommation.

Dans la crise actuelle, les frontières entre ces catégories distinctes ont quelque peu tendance à devenir plus floues, moins apparentes. Productivité et concurrence font leur entrée dans la vie privée, la famille (même la petite) éclate, les femmes travaillent, etc. Mais plutôt que d’être une libération, cette tendance démontre l’endurcissement des relations sociales et de la guerre des individus contre tous les autres. En arrière-fond, les structures de cloisonnement non seulement restent intactes, mais s’adaptent à un capitalisme de plus en plus sauvage dans lequel désormais la survie est devenue un luxe. S’imaginer que cette évolution donne naissance à un stade plus haut de socialisation s’apparente plus à la « croyance du progrès » qu’à une réalité malheureusement plutôt marquée par l’individualisation, l’appauvrissement et la violence.

Ce n’est, encore une fois, pas à l’intérieur de cette société d’individus dédoublés en producteur et consommateur de marchandises qu’un changement est possible. La demande grandissante de qualité, qu’il s’agisse de nourriture, de soins ou de relations sociales, y est satisfaite qu’en tant que qualité marketing souvent infectée d’un arrière-goût identitaire ou nationaliste. Un chef d’entreprise chimique qui n’hésite pas à polluer l’environnement ou à baisser la qualité de son produit pour augmenter le profit, peut très bien s’indigner sur la mauvaise qualité des matières premières qu’il utilise, ou faire la grimace au repas familial sur le manque de goût de la nourriture d’aujourd’hui.

Une production de qualité, alternative, solidaire ou biologique peut combler des manques. Tant qu’elle n’affrontera pas la marchandisation des relations sociales, elle ne fera rien d’autre que perpétuer un système qu’elle prétend contester. Elle pourra profiter de niches mais sera autant soumise à « la main invisible », c’est-à-dire à la concurrence et par-là à la rentabilité. Car il s’agit toujours de la production de marchandises qui doivent se réaliser sur le marché à travers l’équivalent insensible de la monnaie — représentant elle-même d’autres marchandises réalisées sur le marché. Si le rapport investissement-profit ne fonctionne pas, les marchandises peuvent être d’une qualité incroyable, extrêmement bonne pour la santé, produites de façon autogestionnaire, leur production disparaîtra.

L’alternative sur le marché n’est pas une alternative au marché et une marchandise de qualité n’a rien à voir avec la qualité de la vie. Alors que la production s’adapte superficiellement à la demande de qualité, dont les revendications et innovations lui permettent souvent de créer de nouvelles formes et de relancer la concurrence, la demande est profondément dominée par le mode de production et de distribution.

La finance et la production

« Les 20 % supérieurs de l’humanité accaparent 86 % des richesses, alors que les 20 % inférieurs n’en reçoivent que 1,3 % : on le sait, on le répète à satiété, et chaque année l’écart se creuse, en même temps que diminue l’aide publique au développement. C’est avant tout la dette qui grève l’avenir du Sud, surtout celui des pays les moins avancés (PMA) en train de disparaître quasiment de la face du monde à cause d’une dette qu’ils ne peuvent rembourser et qu’ils ne rembourseront jamais. Les PMA consacrent en moyenne 20 % de leurs recettes d’exportation au service de cette dette. Si ce taux était réduit à 1 % ou 2 % — comme cela fut le cas pour l’Allemagne après la guerre — ces pays pourraient investir les économies réalisées dans la santé, l’éducation, l’environnement, engendrant un “cercle vertueux”, plus un pays privilégierait le capital humain et le développement durable, plus la dette serait allégée, jusqu’à disparaître entièrement » [12] (Susan George).

Si l’on veut, comme Susan George, aller à la racine du mal, il est impossible d’accepter les catégories intrinsèques de ce mal en tant que telles, pour en proposer simplement une meilleure gestion. Mis à part cette vision altruiste qui voudrait que les gagnants imposent par la force de leur supériorité marchande un monde plus vertueux, deux questions se posent. Quelle est la richesse que l’on veut mieux redistribuer ? Qu’est-ce que c’est, cette finance ténébreuse qui soumet le monde à coup de mouvements spéculatifs et d’endettement ? C’est en essayant de répondre à ces questions que nous pourrions peut-être imaginer enfin un devenir en dehors des critères destructeurs du capitalisme.

1. Richesse et misère

Susan George cite Alphonse Allais, qui recommandait à ceux qui couraient après l’argent d’« aller le chercher là où il est, c’est-à-dire chez les pauvres », pour dire : « C’est le précepte qu’ont suivi depuis vingt ans les opérateurs de la mondialisation en procédant à un transfert massif des richesses du bas vers le haut et du travail vers le capital, qui a fait s’envoler les inégalités. Il faut donc recapturer ces flux et prendre l’argent là où il est vraiment, c’est-à-dire chez les riches, pour le répartir différemment » [13]. Mais qu’est-ce que nous entendons par richesse ? Comment est-elle produite et consommée, de quelle manière sont organisées, ou plutôt s’organisent sa création et sa distribution ? La richesse de la France d’aujourd’hui n’est pas comparable avec celle du Moyen Âge, car il n’y a pas de commune mesure. L’ouvrier chez Renault n’a pas la même représentation et la même pratique de richesse que le sujet d’une société féodale et dans des sociétés fondées sur le don, la richesse est une notion rigoureusement antagoniste à celle de l’échange, comme c’est le cas, par exemple, dans la société traditionnelle kanak [14]. Une enquête sérieuse montrerait d’ailleurs très vite que l’histoire du capitalisme n’a jamais été celle de l’augmentation de la qualité de vie.

« La richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s’annonce comme une immense accumulation de marchandises » [15] disait Marx, et désignait par-là que cette richesse fait totalement abstraction du coté sensitif de son usage. Elle est « travail mort », « temps abstrait », elle se constate dans les comptabilités plus que dans la vie empirique. C’est une richesse de destruction et d’aliénation de l’homme et de son environnement, car représentée par son fétiche — la monnaie —, elle est elle-même son unique objectif. C’est « la survie augmentée » dont parlait Debord, qui « ne cesse de contenir la privation » [16]. Et cette « richesse du manque », dont l’usage des biens n’est qu’un effet secondaire de son mouvement, peut être distribuée seulement selon sa propre logique.

Inutile alors de revendiquer une répartition juste des richesses, car il s’agit de transformer radicalement la richesse elle-même, d’après des critères directement liés à la vie et non à la « survie augmentée ».

2. Dette et spéculation

Dans la plate-forme du mouvement Attac on peut lire que « la liberté totale de circulation des capitaux, les paradis fiscaux et l’explosion du volume des transactions spéculatives acculent les États à une course éperdue en faveur des gros investisseurs. Plus de 1 800 milliards de dollars vont et viennent chaque jour sur les marchés des changes à la recherche d’un profit instantané, sans rapport avec l’état de la production et du commerce des biens et services. Une telle évolution a pour conséquences l’accroissement permanent des revenus du capital au détriment de ceux du travail, la généralisation de la précarité et l’extension de la pauvreté. (…) Même fixée à un taux particulièrement bas de 0,1 %, la taxe Tobin rapporterait près de 100 milliards de dollars par an. Collectée, pour l’essentiel, dans les pays industrialisés, où sont localisées les grandes places financières, cette somme pourrait être utilisée pour des actions de lutte contre toutes les inégalités, y compris les inégalités entre sexes, pour la promotion de l’éducation et de la santé publique dans les pays pauvres, pour une perspective clairement antispéculative. Elle alimenterait des logiques de résistance, redonnerait des marges de manœuvre aux citoyens et aux États et surtout, signifierait que la politique reprend le dessus. » [17] Il ne faudrait pas confondre causes et conséquences : ce ne sont pas les finances qui ont accaparé, par un immense hold-up, les économies et les monnaies « réelles », en réduisant l’État et ses fonctions de répartition et de contrôle à néant, c’est le développement de ces économies qui a lui-même produit l’envol de la finance. Bien sûr, les « pays les moins avancés » crèvent sous le poids de la dette. Mais la dette du tiers-monde n’est rien d’autre que le côté déjà dramatiquement visible d’une tendance générale.

Pour être compétitif sur le marché mondial, les investissements privé et public nécessaires deviennent de plus en plus énormes. Ce ne sont pas seulement les coûts directs de la production qui augmentent, le cadre général infrastructurel nécessaire, autant à la production, à la consommation et la gestion devient plus complexe et demande plus de moyens. Cela oblige les États et le capital à emprunter des sommes grandissantes pour pouvoir encore participer au prochain round de compétition. Au fur et à mesure que la productivité grandit, elle réduit le travail requis et donc la masse absolue de profit. Il y a donc moins de profit et des coûts de production et d’infrastructure plus élevés, un écart qui se creuse à chaque cycle. Mais puisque les dettes ne sont rien d’autre que du capital emprunté avec la promesse de remboursement de la somme plus intérêts, il s’agit d’un pari sur la création de valeur future. Si dans des cas individuels ce pari peut être gagné, l’ensemble s’enfonce dans des cercles vicieux de l’endettement, remboursement par nouveaux endettements, etc. En même temps que le champ de l’investissement dans des productions rentables se réduit, des parties de plus en plus grandes du capital s’enfuient dans les marchés spéculatifs, permettant de faire des gains monétaires fictifs. Ceux-là servent alors la plupart du temps à rentabiliser virtuellement des comptabilités déjà fortement instables.

Cela veut dire une seule chose : la richesse des sociétés dans lesquelles règne le mode de production capitaliste s’annonce comme une immense accumulation de mensonges. L’argent qui ne représente rien d’autre que l’accumulation de « travail mort », c’est-à-dire la forme réelle d’une abstraction, se détache virtuellement de sa substance. Le découplage entre sa forme (l’argent) et son fond (le travail) se fait dans un pari sur le temps qui à un moment donné doit se rattraper ou exploser par la dévaluation et la crise. Mais les catégories contradictoires de la productivité (concurrence) et de la valeur (travail) sont des formes sous-jacentes et inconscientes. Aucun volontarisme politique ne pourra inverser ces évolutions à l’intérieur du système de valeur capitaliste : l’allégement ou l’annulation de la dette du tiers-monde serait un pansement sur une jambe de bois et n’engendrera aucun « cercle vertueux ». Le tiers-monde a perdu la bataille sur le champ capitaliste et ne sera plus jamais compétitif sur le marché mondial. D’autres ont déjà suivi (le bloc ex-communiste) et ces faillites n’annoncent rien d’autre que celle du capitalisme mondial lui-même. C’est pour cela que nous nous trompons de cible en accusant les milieux financiers de détruire l’économie créatrice de « richesses » qui sans eux se porterait bien [18]. « Ils » ne suivent pas une stratégie consciente de « mainmise » sur le monde, mais le cours irréversible et tout à fait résistible du capitalisme.

La richesse spéculative n’est pas une véritable richesse, elle n’est qu’une immense simulation, que l’on ne peut utiliser selon ses choix, qu’ils soient économiques ou sociaux. Le capitalisme l’a produit par nécessité de survie et, sans elle, aurait déjà dû avouer sa faillite.

On ne saura pas contrecarrer ce « mensonge total » par des aménagements comme des taxations des spéculations, des juridictions internationales ou des velléités de retour au travail et l’argent « honnêtes », comme ils transpirent dans des slogans telles que « Ce n’est pas à la bourse que l’on fabrique des pneus » (Wolber-Michelin à la manifestation pour la défense de l’emploi) ou à la bonne vieille nation comme le fait le Mouvement des citoyens à la même occasion : « Peuple de France contre la mondialisation ». Ce n’est pas l’allégement ou l’éradication de la dette du Sud ni un contrôle démocratique ou l’interdiction des bourses, qui arrêteront la crise du capitalisme.

Ce dernier ne risque pas de prendre tranquillement son petit manteau, son petit chapeau, sa petite auto [19] pour partir en s’excusant. Il se battra jusqu’au bout et risque de laisser derrière lui un monde gangrené par des affrontements terribles pour la survie. Les guerres (ouvertes ou dissimulées) partout sur le globe ne sont pas la résurrection d’archaïsmes de sociétés insuffisamment civilisés, mais bien le contraire : le stade ultime de la modernité.

La crise est déjà là !

Entendre parler de crise (fondamentale) du système peut être surprenant pour les individus que nous sommes, c’est-à-dire héritiers des trente glorieuses, du progrès technologique et de la démocratie.

Bien sûr des guerres territoriales et « ethniques » se déchaînent un peu partout sur le globe, mais des guerres, il y en a toujours eu. Et malgré tout il y a aussi des signes, aussi faibles soient-ils, d’espoir de paix, de démocratisation et de développement. Bien sûr le chômage a l’air de s’installer durablement même dans les sociétés « développées », mais ce n’est pas la première fois que l’adaptation à une évolution technologique a été longue et difficile. Bien sûr, la mondialisation dérègle toutes les économies du monde, mais ne suffirait-il pas d’un contrôle mondial de la spéculation et des échanges pour qu’une société plus égalitaire au niveau mondial puisse voir le jour ? Buvons du champagne et profitons de la vie — tout cela s’arrangera tout seul !

N’est-il pas possible pour autant que cette « civilisation économique » disparaisse comme d’autres avant elle et que les citoyens ou sujets croyaient éternelles ? Combien étaient-ils, dans les pays communistes, à imaginer, quelques années avant la chute du mur de Berlin, l’écroulement violent et rapide de leur système ? Et encore il s’agissait là de sociétés qui n’avaient existé, pour les plus anciens, que soixante-dix ans, et les témoins de leur avènement n’avaient pas encore tous disparu. Alors que l’ascension de la civilisation de marchandises dure au moins depuis deux cents ans et inclut même la courte expérience du « socialisme réellement existant ».

Si l’on analyse la désindustrialisation pratiquement achevée des pays que l’on regroupe sous l’appellation « tiers-monde », et celle, bien avancée, du « second monde », les pays de l’(ex)-bloc socialiste, laissant derrière eux des champs de ruines, des villes appauvries et asphyxiées, on peut être tenté de considérer la crise du « premier monde » sous un angle tout à fait inhabituel. Que les pays et régions du monde tardivement entrés dans l’industrialisation et n’ayant jamais pu rattraper les pionniers soient les premières victimes de l’écroulement n’est pas surprenant. Ils n’ont désormais plus aucune chance de réintégrer la course de la concurrence et toutes les tentatives dans ce sens (politiques, militaires ou économiques) sont plus des « neuroleptiques » que des remèdes curatifs. C’est simplement la solidité d’économies nationales ayant eu le temps de grandir qui nous laisse encore continuer à être éblouis par l’illusion de notre richesse. Une illusion garantie uniquement par des emprunts en pyramide sur un avenir virtuel qui risque de s’écrouler bientôt.

Que faire ?

Et non, il n’y aura pas ici de chapitre intitulé ainsi. Le « que faire » emprunté à Lénine et mille fois repris depuis, ne peut plus être la réponse un peu programmatique à l’analyse critique. La solution ne sortira pas d’un chapitre en fin de texte, et les fabricants d’utopie n’ont aujourd’hui plus grand-chose d’autre à vendre que quelque cure antistress, théorie apocalyptique ou pratique ésotérique. Il faut bien voir, et c’est aussi à ça que l’on peut mesurer l’étendue de la crise que nous vivons, qu’avec l’écroulement de la société bourgeoise, c’est aussi son mode de penser et d’agir, sa façon de changer le monde, qui disparaît. Aucune promesse de progrès ne fera plus rentrer les masses dans les organisations de masse à l’heure ou la société de production et de consommation de masse commence à se briser.

Mais ce n’est pas le changement qui est devenu ringard, et je dirais même qu’il atteint un niveau d’actualité et de nécessité de plus en plus pressant. Ce n’est pas non plus le regard et l’action globale qui sont dépassés et le « nettoie d’abord devant ta porte » est au moins aussi réactionnaire que les « lendemains qui chantent ». Dans les utopies universelles ce n’est d’ailleurs pas tant l’universel qui s’efface que l’utopie. L’utopie nous fait croire à une Idée qu’il faudrait réaliser et qui serait donc valable, d’avance, pour tous. C’est les droits de l’homme qui font l’abstraction de l’homme vivant. L’universel, par contre, existe, même si l’on peut, dans un premier temps, seulement le percevoir comme l’universelle folie. Ce qui nous pose problème aujourd’hui ne se balaye pas devant une porte. La critique et la négation de ce qui nous est imposé en tant que réalité fataliste, en tant que cadre indépassable, constitue, à mon sens, le premier pas de tout changement. Cette critique n’est pas une affaire académique et statique, mais le processus du refus, qui, au lieu de stagner se radicalise à chaque avancée de la prise de conscience. L’alternative n’est pas un modèle de rechange auquel il suffirait d’être une majorité d’adhérents, c’est un possible universel qui émerge dans les profondeurs du dégoût, du refus, de la négation. Cette « alternative » n’est ni objective ni subjective, elle n’est pas consciente ou inconsciente, elle n’est pas théorique ou pratique, etc. Elle dépasse la dualité dans un processus de nécessité, de besoin et de désir. L’universel se traque dans les actes sans différence de valeur préétablie entre pensée et action. S’il est vrai que « seulement les pensées que l’on a en marchant valent quelque chose [20] », ajoutons : seuls les actes que l’on fait en pensant peuvent avoir un sens.

Une autre question touche à la même problématique. Le refus du programme prédestiné à la réalisation d’un « monde meilleur », qui fait de nous les interprètes, les soldats de la mission historique, ne doit pas nous faire refuser toute perspective, tout programme d’action en général. S’il ne peut plus être l’image idéale abstraite, il doit devenir le résultat permanent de la confrontation entre le processus de nécessité et la recherche de possibles.

Toute la nouveauté, qu’il s’agit alors non seulement de comprendre mais de vivre, est dans le fait que nous sommes obligés d’être en même temps observateurs et acteurs, particuliers et universels. Le découpage en « fonctions », auquel nous a habitués la culture industrielle, est désormais dépassé.

C’est pourquoi je jette ce texte en pâture comme un fragment inachevé sans commencer à rafistoler quelques propositions maladroites — en sachant que je prends le risque de me confronter au reproche de ne rien proposer, de ne pas être « positif ». Et il faut l’être, positif, aujourd’hui. Même « À Carrefour je positive » et il ne sert à rien de « noircir le tableau ». Mais quand il est noir, le tableau, il ne sert à rien de dire qu’il est rose, et à Carrefour j’ai un mal fou à positiver. Il s’agit donc d’une demande pressante de dialogue et cela non pas pour le plaisir démocratique d’un dialogue gentil, mais pour se donner les moyens de dépasser la société de marchandises.

Johannes Vogele

11 février 2000

Source : Krisis

31 décembre 2000.

lavoiedujaguar.net

lavoiedujaguar.net