Après trente ans au Mexique, tu travailles à une suite du Stade aztèque ?

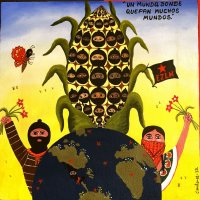

J’écris un autre livre parce que les choses ont bien changé. Ma manière de voir, ma manière d’écrire ont aussi changé. Ce n’est pas exactement une suite du Stade aztèque, c’est une sorte de chronique avec, intercalés, des petits essais : des petites narrations des années 1990 parues dans la revue Chimères. Le Stade aztèque s’achevait en 1989, il s’agit maintenant d’une autre époque dont je vais structurer différemment le récit. A posteriori, on peut dire que Le Stade aztèque était un livre qui décrivait le prézapatisme. Dans une discussion avec l’écrivain colombien Alvaro Mutis, qui me demandait ce qu’il y avait dans mon livre, je disais que c’est un peu la photographie du Mexique qui a disparu avec l’apparition des zapatistes.

La Fragile Armada, le film que tu as réalisé avec Jacques Kébadian, sur la Marche de la dignité indienne du Chiapas à Mexico en 2001, sort cet automne ?

Il va sortir en novembre à l’Espace Saint-Michel et dans les salles Utopia. Nous pourrons enfin le montrer à un public plus large. On s’aperçoit qu’il est important qu’il y ait des débats : ce n’est pas un film militant, expliquant le zapatisme de A à Z, et beaucoup souhaitent ensuite poser des questions, ce qui sera possible à l’Espace Saint-Michel, où des séances en présence du réalisateur sont prévues. Le film est la narration d’un moment, il montre une explosion, avec peu de voix off, et je crois qu’il amène à un questionnement sur les zapatistes, leur situation, l’ampleur de la mobilisation et ce qui a suivi.

Quel est ton sentiment sur les événements marquants de l’année écoulée au Mexique ?

Comme dans tous les pays, on pourrait dire qu’il ne se passe rien, que de la merde qui se présente, des candidats épouvantables qui se profilent pour les élections. En dehors de la partie zapatiste et d’autres luttes sur lesquelles on reviendra, l’ambiance générale est déprimée avec la guirlande de guignols qui constitue la classe politique dans tous les pays, le tableau affreux de la télévision, comme ici. Ce n’est pas mieux au Mexique. Le philosophe René Schérer disait, un jour d’élections au Mexique, il y a une dizaine d’années : « Il n’y a pas de doute, les pays sont bien différents, mais les politiciens ont toujours la même figure. »

L’horizon politique au Mexique, c’est 2006 : il va y avoir l’élection du président et des députés. Le fait le plus marquant concerne la ville de Mexico, qui est tenue par le Parti de la révolution démocratique (PRD). Après avoir été régentée par le pouvoir exécutif pendant tout le XXe siècle, en 1997 elle a acquis la possibilité d’élire son maire. Elle a élu un maire de gauche, Cuauhtémoc Cardenas. Le maire actuel, Andrés Manuel Lopez Obrador, AMLO, comme l’ont baptisé les médias, est également du PRD. Depuis un an, les sondages le donnent systématiquement vainqueur à la présidentielle avec plus de 40 % des voix. Les gens du « vieux système », c’est-à-dire le Parti révolutionnaire institutionnel, le PRI, qui a régné pendant soixante et onze ans, et le Parti d’action nationale, le PAN, qui va avoir six ans d’expérience du pouvoir, sont visiblement alliés dans leur volonté de l’en empêcher.

À l’automne 2004 sont apparues à la télé une série de vidéos où l’on voyait le secrétaire des finances de la ville de Mexico en train de jouer gros à Las Vegas, un responsable du PRD qui rangeait des billets à toute vitesse dans des sacs en plastique, un autre, maire d’arrondissement, faisant la même chose. Même si les explications de ce qu’ils faisaient et de la manière dont cela a été filmé n’ont jamais été données, ça a cassé leur baraque et ils ont été chassés d’une façon ou d’une autre, certains sont en taule.

Après les innombrables scandales concernant le PRI et le PAN, je cite ceux du PRD parce qu’on a vu que des forces très importantes étaient prêtes à trouver les moyens de lui détruire ses chances. C’est là qu’a commencé à naître l’idée du complot, selon les termes employés par le maire de Mexico, même s’il n’a pas été directement touché, seulement éclaboussé. Est venue ensuite une autre phase qui consistait à essayer de l’éliminer de la course à la présidence. Pour cela, il fallait lui retirer l’immunité liée à sa fonction et ils ont trouvé un point sur lequel le mettre en jugement : au cours des grands travaux de voirie qui sont sa fierté, il a barré l’accès à un terrain et la cour l’a enjoint de suspendre le chantier, injonction qu’il n’a pas respectée. Refuser d’obéir à un tribunal est un délit grave pour un élu : les juristes du PRI et du PAN ont longuement préparé leur dossier, les députés ont mûri l’affaire et ils ont décidé, début avril, de faire un procès en retrait d’immunité.

Ça s’est passé d’autant plus facilement que, pour la grande malchance de Lopez Obrador, Jean Paul II a rejoint ses ancêtres au même moment. Tout le monde était sous le coup de l’émotion de ses derniers soupirs et des perspectives du conclave, etc. La manœuvre s’est passée pendant le grand show de l’Église. Il y a pourtant eu des protestations, 350 000 manifestants sur le Zocalo, la place centrale de Mexico, le jour même et, quinze jours plus tard, une manifestation des plus imposantes a rassemblé 1 200 000 personnes pour protester contre ce procès au maire, dont le but était visiblement de le rendre inéligible : s’il passait en procès, même sans être condamné, juste formellement accusé, on lui retirait ses droits civiques et il ne pouvait pas se présenter aux élections.

Favori aux élections de 2006, AMLO s’est retrouvé pendant trois semaines dans la perspective de se voir retirer ses droits. Puis, à cause des protestations populaires à Mexico et de la réaction des médias en Europe et aux États-Unis, ils ont été obligés de faire demi-tour. Un soir, brusquement, au milieu du feuilleton, le président s’est adressé à la nation. Toute cette précision juridique, tout cet État de droit, toute cette légalité qui nous tombaient dessus se sont volatilisés avec la première phrase de Fox : « J’ai décidé d’accepter la démission du ministre de la Justice (personne ne savait qu’il l’avait présentée). » Deuxième phrase : « Le dossier du maire va être revu en détail. » Troisième phrase : « Je garantis que tout le monde pourra participer aux élections de 2006. » C’était un discours extrêmement court, tout en aveu et en démenti, qui a rendu encore plus incroyable la situation juridique et institutionnelle du Mexique.

« La crédibilité en dessous de zéro », c’est comme cela que le commentent un certain nombre de gens : on leur fait gober une vérité un jour et son contraire le lendemain. Néanmoins, il y a eu un soulagement de la part de ceux qui sont partisans de Lopez Obrador et, plus largement, de ceux qui ont vu dans tout cela un affront à la démocratie. Cet aller-retour des institutions a pris le devant de la scène pendant tout le printemps.

Les nouvelles des rébellions les plus significatives ont été effacées par ce tintamarre médiatique. Je parle de ce qui sort dans la presse, de l’ambiance, un peu comme si l’on résumait la situation française au référendum sur la Constitution européenne. Je viens d’arriver à Paris et, quand je demande ce qui s’est passé ici cette année, on m’en parle comme s’il n’y avait rien d’autre.

Où en sont les luttes et les résistances sociales au Mexique ?

Il n’y a pas eu d’explosion très forte. La rébellion de la commune de Tlalnepantla a été terriblement réprimée. Cela s’est terminé avec un pouvoir local du PAN et un pouvoir du PRI dans l’État de Morelos dont on voyait bien la collusion pour interdire tout changement ; parfois, le PRD y participe, on l’a vu au Chiapas, à Zinacantán. Mais il y a des résistances qui, calmement, continuent à exister, à s’amplifier même, à marquer des points, aussi bien du côté des zapatistes que d’autres.

Dans l’État d’Oaxaca, qui est aussi indien et très peuplé, il y a partout une répression et des luttes qui sont très fortes : dans l’isthme de Tehuantepec comme à Loxicha, un village qui avait conquis une certaine autonomie et qui est l’objet d’une répression sans fin. Les magonistes du CIPO subissent un régime impitoyable.

Dans le Guerrero, la situation s’est un peu modifiée : un gouverneur du PRD a été élu cette année. Il a annoncé qu’il reviendrait sur les cas de répression épouvantables à l’époque des guérillas des années 1970, mais pour l’instant on n’a pas vu la couleur de ces éclaircissements. Des paysans se battent contre la déforestation et sont en taule, accusés par l’armée de narcotrafic, mais on n’a pas vu une intervention de ce PRD au pouvoir pour détruire ces accusations complètement fabriquées.

Dans l’État de Mexico est apparue une « armée de femmes zapatistes » : elles ont expliqué que leurs maris, au cours des luttes paysannes, se sont fait rouler dans la farine par les gouverneurs successifs, qu’elles ont décidé de prendre les choses en main. Défilant avec des fusils de bois, elles ont réussi à faire parler de leur situation, sans actions violentes et avec un discours très intéressant.

Deux Caracoles, inspirés par ceux des zapatistes, se sont aussi créés dans le Michoacán, État très peuplé du nord du Mexique, très loin du Chiapas.

On trouve les traces de tous ces mouvements sur Internet plutôt que dans la presse écrite, à l’exception du quotidien La Jornada, dont on peut consulter le site et les archives gratuitement.

L’émigration vers les États-Unis a pris une grande importance économique ?

Il y a des chiffres frappants pour 2004, montrant une augmentation de près de 25 % des envois des émigrés mexicains, presque tous aux États-Unis, à leurs familles. Cela atteint 16 à 17 milliards de dollars par an, un énorme chiffre budgétaire qui dépasse celui des rentrées pétrolières du Mexique (évaluées entre 15 et 16 milliards de dollars). Cela représente des sommes envoyées chaque mois par des millions de gens, économisées sur leurs salaires.

C’est devenu la principale ressource économique du pays et cela correspond en même temps à une activité complètement réprimée, clandestine, illégale. À l’année, cela se chiffre en millions de migrants que l’on arrête. Le nombre de ceux qui passent reste un mystère. On peut penser que, pour chaque clandestin pris, il en passe un, voire deux. Ils se précipitent « là-haut » pour tenter de gagner leur vie et, bien que le Mexique soit un fidèle allié des États-Unis, que Fox ne cesse de faire des courbettes à Bush, de plus en plus de systèmes sont mis en place pour les arrêter, pour les descendre éventuellement, en tout cas pour les laisser mourir de soif dans le désert.

En Arizona, ils ont lancé l’opération « minuteman » (du nom des volontaires qui devaient être prêts en une minute pendant la guerre de Sécession) : des milices civiles chargées d’empêcher l’« invasion ». En Californie, Schwarzenegger, le robot-gouverneur, se charge de patrouiller sur la partie plus à l’ouest de la frontière et estime qu’il faut généraliser cette opération « minuteman ».

Des lois sont passées pour retirer l’accès aux soins médicaux et la possibilité d’éducation pour les migrants et leurs enfants. Cette année, à cause de Schwarzenegger, ils ne peuvent plus avoir de permis de conduire, le meilleur moyen de s’identifier aux États-Unis pour toucher ou envoyer son argent. La construction de la « barrière » de 6 mètres de haut, censée interdire leur passage, continue. Ceux qui réussissent à franchir tous ces obstacles se font exploiter comme des chiens et envoient leur argent, devenu la principale rentrée, au Mexique.

Tout le monde vit avec l’idée que l’économie, en particulier l’économie personnelle, repose sur une activité illégale. Ceux qui se glissent aux USA par la porte de derrière, ceux qui restent travailler au noir, qui vivent du piratage, de la contrebande et des contrefaçons, pour toute cette population, on sait que, si l’on arrive à avoir des rentrées d’argent, c’est envers et contre le système institutionnel.

Interviewant récemment Jérôme Baschet (voir Le Monde libertaire n° 1308, du 20 février 2003 et sur ce site), dont l’essai La Rébellion zapatiste vient d’être publié dans la collection « Champs », un journaliste de France Inter évoquait Charles Fourier au sujet du Chiapas, des Caracoles. Est-ce que ce mouvement est une utopie en actes ?

Il faudrait discuter de ce qu’est le fouriérisme pour trouver des ressemblances ; ce n’est pas la source à laquelle ils puisent. Par utopie, on entend en général quelque chose de rêvé, qui n’a pas de lieu, au sens étymologique, qui n’existe pas mais vers quoi on a envie d’aller. Je n’emploierais pas le mot pour le Chiapas. Je pense que les utopiques sont plutôt les autres.

Quand on parle de l’émigration, cela rend utopique toute la normalité économique ; quand on parle du travail au noir, cela rend utopique toute leur législation ; quand on parle de l’État de droit pour révoquer un maire et le rétablir ensuite en retirant juste un pion comme le ministre de la justice, cela montre le côté utopique, incroyable, délirant, déraisonnable des institutions : ce sont elles qui prétendent appliquer des règles qui sont inapplicables et seraient effroyables. Ils n’arrivent pas à réaliser leur rêve, l’« utopie capitalistique », dit, je crois, Deleuze. Ils édictent, prennent des décrets, formulent des lois extrêmement sévères, rigoureuses, etc., mais ils n’ont aucune crédibilité. Cela pour expliquer ce que j’entends par utopie.

Dans Le Monde, je lisais un article sur les zapatistes paru il y a un moment (voir Le Monde libertaire hors série n° 26), moins venimeux que d’habitude. L’auteur, après une visite dans les Caracoles zapatistes, parlait de phalanstère écologique, c’est aussi une référence à Fourier. Grand admirateur de l’œuvre de Fourier, je trouve cela très intéressant. Je ne pense pas que les rebelles du Chiapas procèdent du raisonnement par lequel il a construit son système, mais la comparaison me réjouit. J’aime la façon dont les zapatistes réorganisent la vie, peut-être pas à partir d’associations ou de séries comme le faisait Fourier. Sur un plan d’« immanence », diraient les deleuziens : on peut avoir une idée qui fera partie du paysage, une pierre parmi d’autres ; si cette idée reste dans l’abstraction, ce sera une pierre inutile, si, au contraire, elle se traduit par la mobilisation de l’activité dans un sens appelant la passion, elle devient tout à fait concrète.

Dans les visites que nous avons faites, avec d’autres du CSPCL (Comité de solidarité avec les peuples du Chiapas en lutte), les idées étaient souvent au détour des arbres, des pierres, des ruisseaux : une turbine, à La Realidad, montée par des Italiens, amenant brusquement l’électricité, qui permet d’entendre d’autres idées grâce à la radio des insurgés ; une école-bibliothèque pleine d’idées, à La Culebra, construite avec l’aide des Grecs. Cette progression sur des plans, des terrains, dans des endroits, par des chemins qu’ils créent et d’autres qui sont tracés, c’est l’utopie qui me plaît chez les zapatistes, un rêve en cours de réalisation et non un plan tracé par un homme dans sa tour d’ivoire.

D’un bout à l’autre de la terre, les zapatistes ont été vus, de loin, à travers une guerre et des discours, on a maintenant de plus en plus accès à la réalité cachée derrière cette guerre qui continue, d’une intensité plus faible mais les obligeant à garder les armes à portée de main, qui fait encore des blessés, des morts, qui chasse des gens de chez eux chaque année, chaque mois. Cette guerre a son arrière-plan, un terrain dans lequel se construisent des écoles, des hôpitaux, des moyens d’exister, des moyens de communications, des chemins…

À partir de la naissance des Caracoles, il y a deux ans, on a eu accès à ce qui se fait, on a pu être reçus et, si les questions sont intelligibles, avoir sans problème des explications sur la vie des communautés. Cela nous a permis de voir les soins donnés aux malades, l’organisation de coopératives de production de café : ceux qui vendent ici le café Mut Vitz ont pu aller visiter des plantations, voir ce que voulait dire « organique » pour les paysans, comment étaient utilisés de vieux arbres… pas simplement l’application d’une norme « bio ». Il y a de plus en plus de détails concrets, de précision, dans ce que l’on peut connaître des zapatistes.

Libération publiera en feuilleton, à partir du 1er août, un polar écrit par Marcos et Taibo II. Qu’en penses-tu ?

Cela peut faire du bien à Libé... Mais est-ce qu’on peut faire du bien à Libé ?

Propos recueillis par Marc Tomsin.

Entretien publié à Paris dans Le Monde libertaire,

numéro hors série de l’été 2005.

lavoiedujaguar.net

lavoiedujaguar.net